張曉剛與呂澎

(原標(biāo)題:我就是喜歡你們回眸黃金歲月高談闊論偶爾又深沉的樣子——拜讀呂澎《血緣的歷史-1996年之前的張曉剛》)

文/樸爾敏

我還是喜歡老一點(diǎn)的男人,像我父親和叔叔那樣的。因?yàn)樗麄兪巧鲜兰o(jì)80年代、那個(gè)被認(rèn)為離今天最近的一個(gè)“黃金時(shí)代”裏,風(fēng)華最茂的男人。相比消費(fèi)主義時(shí)代的“小鮮肉”,他們的形式、內(nèi)容、內(nèi)涵……都要豐富和深廣得多。

我們站在今天遙望那個(gè)時(shí)代,就像伍迪艾倫鏡頭中的吉爾誤入午夜巴黎,碰到畢加索和他的情人,菲茨傑拉德剛寫(xiě)完《了不起的蓋茨比》,海明威在去花園街27號(hào)蹭飯的路上,杜娜?巴恩斯翩翩起舞,而沙龍女主人斯坦因聳著肩説:你們都是迷惘的一代。

呂澎與樸爾敏

“呂帥”是我和身邊的姑娘對(duì)呂澎的稱呼。呂帥名澎,他的澎湃卻如同地心的巖漿,隱藏在浩瀚文字的千軍萬(wàn)馬之後,不著痕跡。呂帥在寫(xiě)完《血緣的歷史》後,用導(dǎo)師兼藝術(shù)史家的嚴(yán)肅口穩(wěn)説:“喏,拿去看。有些藝術(shù)家本身就代表或象徵著一個(gè)時(shí)代。”言下之意,透過(guò)一部張曉剛的個(gè)人史,就可以窺探中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)史的輪廓甚至部分精髓。

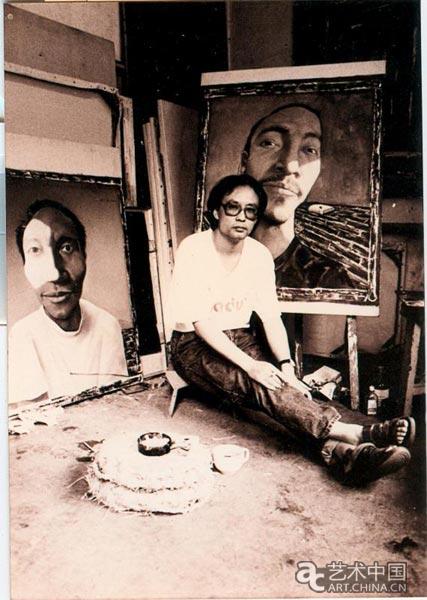

1993年,“中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”畫(huà)展

無(wú)論從藝術(shù)或藝術(shù)史的角度,我都沒(méi)有資格為呂帥的書(shū)寫(xiě)評(píng)。然而呂帥和張曉剛偏偏是我所喜歡的那個(gè)時(shí)代的男人。追溯起來(lái),這種“盲從”的起點(diǎn)大概是十幾年前,我開(kāi)始較多接觸第三代詩(shī)人,我在聽(tīng)他們描述80年代文藝沙龍的過(guò)程中,穿越般地愛(ài)上了那個(gè)時(shí)代。我喜歡他們回眸黃金歲月時(shí)高談闊論,偶爾又深沉的樣子,那些我從未經(jīng)歷過(guò)的燦爛奇妙的小集體文化,在他們的回憶和對(duì)照中散發(fā)出迷人光輝,甚至讓我覺(jué)得今天的生活索然無(wú)味。

1990年,張曉剛于成都走馬街家中。在這間十平方米的房間中曾完成《生生息息》、《重復(fù)的空間》等作品

這其實(shí)是一場(chǎng)超越四維時(shí)空的相遇:我先在20歲的年紀(jì)認(rèn)識(shí)了現(xiàn)實(shí)生活中已成為大哥大的李亞偉、馬松、默默,大姐大翟永明……瞻仰他們的成就與不俗,並尾隨他們描摹的沙龍傳説,逆時(shí)空而行,認(rèn)識(shí)了何多苓、周春芽、張曉剛、呂澎這些名字,以及一個(gè)特定時(shí)代的文藝青年群像,最後又回到現(xiàn)實(shí),把這些名字與現(xiàn)實(shí)中的人逐一對(duì)應(yīng),感受他們的契合或抽離。

從這個(gè)意義上説,我第一次見(jiàn)到的呂帥,根本不是2015年在西安作為“新星星藝術(shù)獎(jiǎng)”終審評(píng)委的那個(gè)藝術(shù)史家。我第一次見(jiàn)到他,是在一位詩(shī)人的舊相簿裏,他站在他的照片中,頭戴歐美式的平頂海軍鴨舌帽,身穿寬鬆的針織毛衣,目光隔著大大的金屬框鏡片,嗖嗖地望向一個(gè)未知的方向。我首先認(rèn)識(shí)了這樣的他,聽(tīng)他的故事,再用很多年,才走到約30年後的他面前。

呂澎舊照

30年後的呂帥為1958-1996年的張曉剛寫(xiě)了一部斷代史,我在這部斷代史中看到了藝術(shù)和人生,更看到了一個(gè)我以前沒(méi)有認(rèn)知到的,更加立體的時(shí)代。

我想,人應(yīng)該有三種“血緣”。第一種是我們通常理解的來(lái)自父母的DNA傳遞,那是一種蛋白質(zhì)的組合。

第二種是來(lái)自浩淼宇宙的元素傳遞。説白了,我們和桌椅板凳、樹(shù)木河流、猩猩狒狒並沒(méi)什麼兩樣,都是由數(shù)得過(guò)來(lái)的那麼多種元素組成。

第三種“血緣”説起來(lái)有些玄幻,它是與社會(huì)結(jié)構(gòu)、意識(shí)形態(tài)、個(gè)人思想有關(guān)的傳遞、交流與衝突,表現(xiàn)為形而上的“格局”。如果非要找一個(gè)載體,我認(rèn)為可能是某種説不清道不明的“量子”。而所謂“當(dāng)代性”,也許就是對(duì)這第三種血緣關(guān)係下藝術(shù)家某種存在狀態(tài)的描述。

如果説前兩種血緣是“老天的安排”,那麼第三種血緣更像擲骰子,如此多維而複雜的“緣份”滲雜在一起,似偶然,又似有跡可循,其上會(huì)生長(zhǎng)出怎樣的“個(gè)人”,這真是個(gè)巨大的謎題。與呂帥筆下“雙魚(yú)座的卓越敏感者”張曉剛一樣,我的父親其實(shí)也做過(guò)美工謀生,他不知為何悄悄創(chuàng)作的那些未完成的畫(huà)稿,至今尚有一些“殘軀”塵封在家中的閣樓。然而擲骰子的力量是強(qiáng)大的,五十年代生人在複雜的血緣歷史中完成了他們看得見(jiàn)和看不見(jiàn)的蛻變,在那已經(jīng)巨變又即將巨變的時(shí)代關(guān)口,各種維度的環(huán)境正在或即將浸染他們的生命和創(chuàng)作,他們失落、亢奮、痛、迷離或掙扎,直到若干年後走向截然不同的分水嶺。只有在讀過(guò)《血緣的歷史》之後,所謂的“新時(shí)代青年”才會(huì)懵懂領(lǐng)略張曉剛那句話:“一件作品的創(chuàng)作,背後的代價(jià)就是生命,就是人生。”我們也才會(huì)明白為何那樣的創(chuàng)作,才會(huì)被寫(xiě)進(jìn)藝術(shù)的歷史。

大家庭系列風(fēng)格即將出現(xiàn)

2015年在西安,我們要為“新星星藝術(shù)展”招募一些美院的學(xué)生志願(yuàn)者,然而工作推進(jìn)的過(guò)程讓我詫異:年輕的孩子們寧願(yuàn)放棄一次重要的布展或藝術(shù)交流,原因僅僅是擔(dān)心缺了某一門(mén)輔科的見(jiàn)習(xí)可能會(huì)被扣學(xué)分。

於是我試圖去看我們這一代擲到的那顆骰子,首先它質(zhì)地上乘,其次它整齊劃一。它使我們的人生更加精良有序,卻難以對(duì)生命産生裂變式的加權(quán)效應(yīng)。我不喜歡這樣的有序,就像從主流價(jià)值觀的審美來(lái)看,薛寶釵的生命圓融得體,林黛玉的生命則象徵著失敗、孤獨(dú)、困頓;而站到藝術(shù)審美的角度,結(jié)論也許恰恰相反。

也因此,儘管傷痕纍纍,我依然欣賞那些看似不安定卻能任由思潮激蕩的生命,包括我父親那一輩的生命:他的童年經(jīng)歷過(guò)“大躍進(jìn)”和“大饑荒”,他在本該好好學(xué)習(xí)的時(shí)候莫名其妙變成“紅小兵”,他親眼看著自己的叔叔被打成“臭老九”,他風(fēng)華正茂時(shí)的髮型和費(fèi)翔有一拼……他生命的豐富讓我刻骨銘心。相比今天的無(wú)病呻吟,這才是一段有藝術(shù)感的生命。

我依然沒(méi)有能力從藝術(shù)或藝術(shù)史的角度評(píng)價(jià)《血緣的歷史》,但我想用這篇文章,向呂帥和張曉剛們致敬。我還想對(duì)我的狐朋狗友們説:別老惦記《楚喬傳》和二次元,偶爾去《血緣的歷史》中,看呂帥用史家的筆法,復(fù)述的那一段有藝術(shù)感的生命。