音樂之家(索卡船) 根據(jù)一張漁民舉起漁獲的照片,多伊格將這些人描繪成音樂家。

近日,蘇格蘭傳奇畫家彼得?多伊格(PeterDoig)的展覽《世紀(jì)的反思》正在奧賽博物館展出,這是他15年來在巴黎舉辦的首次個展,展期將延續(xù)至2024年1月21日。展出作品有多伊格在特立尼達(dá)生活的二十年裏創(chuàng)作的精選畫作。觀眾將看到一組令人渴望的加勒比海記憶快照,其展示規(guī)模比藝術(shù)家在今年上半年在倫敦考陶德畫廊舉辦的展覽更廣泛。

‘Two Trees’ (2017) by Peter Doig © Metropolitan Museum of Art

多伊格已經(jīng)是當(dāng)今最具知名度的藝術(shù)家之一,其作品在世界各地頻繁展出。其作品廣受歡迎的原因之一在於,多伊格善於將自身複雜的體驗與150年以來西方多元的視覺經(jīng)驗巧妙融合,轉(zhuǎn)化為一種神奇的視覺經(jīng)驗。他的早期作品明顯有愛德華?蒙克(EdvardMunch)保羅?高更(PaulGauguin)克裏姆特(Gustav Klimt )等老大師的影子,同時又受到影像藝術(shù)、塗鴉藝術(shù)、芝加哥學(xué)派和拼貼藝術(shù)等多重影響。

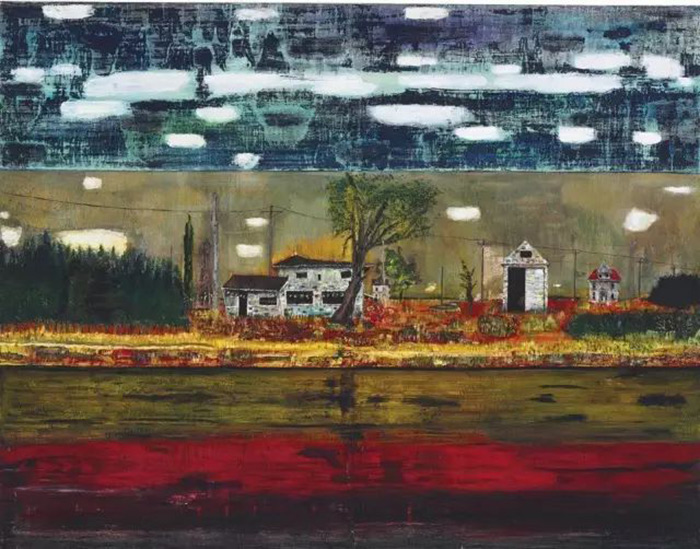

‘100 Years Ago’ (2000) by Peter Doig

多伊格經(jīng)常使用報紙剪報、電影劇照和日本滑雪手冊等來源中汲取靈感,作為他繪畫的基礎(chǔ)。他對資料來源進(jìn)行了如此多的改造,以至於原作被壓制在一種在具象和抽象之間徘徊的視覺中,結(jié)果是一種根植于矛盾心理的模糊敘述。現(xiàn)任佳士得拍賣行的弗朗西斯?奧特雷德這樣評價他:“當(dāng)繪畫重新回歸時尚時,他一直是繪畫的旗手。他的作品是非常商業(yè)化的物品,非常傳統(tǒng)、非常浪漫,而且極其複雜。”

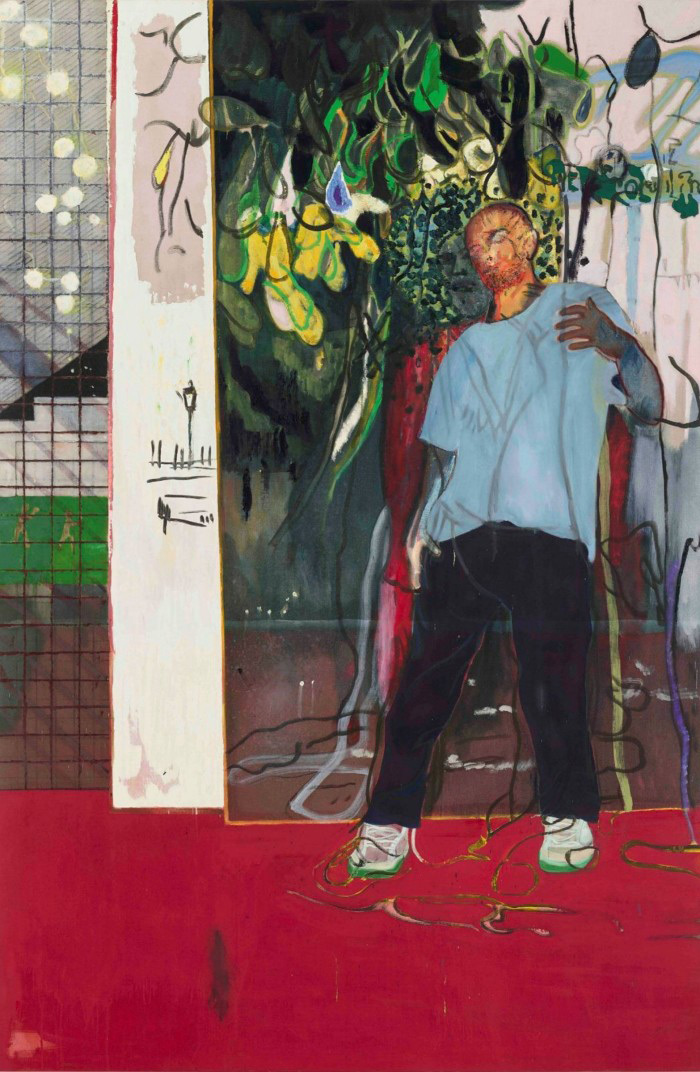

‘Night Studio’ (2015) by Peter Doig

多伊格的藝術(shù)風(fēng)格來源於複雜的經(jīng)歷,他説自己住過很多不同的地方,但在所有地方都感覺自己像個局外人。他經(jīng)常穿梭在英國、加拿大和特立尼達(dá)三個截然不同國家。源於居住者與局外人的雙重目光使得他筆下的阿爾卑斯山、加拿大神秘的冰原、倫敦的運河和特立尼達(dá)的熱帶風(fēng)景總帶有某種既親切又疏離的氛圍。

‘Bather’ (2023) by Peter Doig

多伊格在很小的年紀(jì)就隨父母在英國、加拿大和特立尼達(dá)三個國家生活。多伊格還是一個不愛學(xué)習(xí)的叛逆少年,當(dāng)他在英國學(xué)習(xí)藝術(shù)的初期,還被學(xué)校部分老師和同學(xué)嘲諷繪畫能力不足。畢業(yè)後,他也做過化粧師、工人和設(shè)計師等職業(yè),但也許正是因為他身處歐洲、北美洲和中美洲,熱帶與寒帶、城市與鄉(xiāng)村種種複雜而不同的文化語境中,促使他具備更廣闊的視野和廣泛的社會經(jīng)驗,他對於事物有超出常人的直覺力和想像力,再上在英國自由而深厚的藝術(shù)氛圍,80年代以來西方具象藝術(shù)的回潮,多種原因促使他之後的職業(yè)生涯進(jìn)入了快速通道。

多伊格早年被認(rèn)為沒有繪畫天賦

多伊格

1959年,多伊格出生於愛丁堡,他是家中長子,父親是一位蘇格蘭會計師,母親在劇院工作。三年後,全家搬到了特立尼達(dá)。多伊格對特立尼達(dá)只有很少的童年記憶——景色和氣味、在馬拉卡斯灣游泳、人們熱情洋溢的交談方式。1966年,當(dāng)他七歲時,被送到加拿大的蒙特利爾。多伊格很容易適應(yīng)北方國家,他在英語學(xué)校打冰球,當(dāng)他的父母將他和十一歲的弟弟安德魯送到蘇格蘭東北部的一所寄宿學(xué)校時,他非常想念加拿大。多伊格討厭嚴(yán)格的學(xué)術(shù)課程,三年後,他的父母讓他回家了。“我們擔(dān)心彼得會被開除,”他的母親評價多伊格:“他一直是一個愛冒險的孩子,崇尚自由。”不久之後,全家再次搬到多倫多。多伊格在那裏的學(xué)校表現(xiàn)很差。他和他的高中朋友主要對音樂和吸食大麻或LSD感興趣

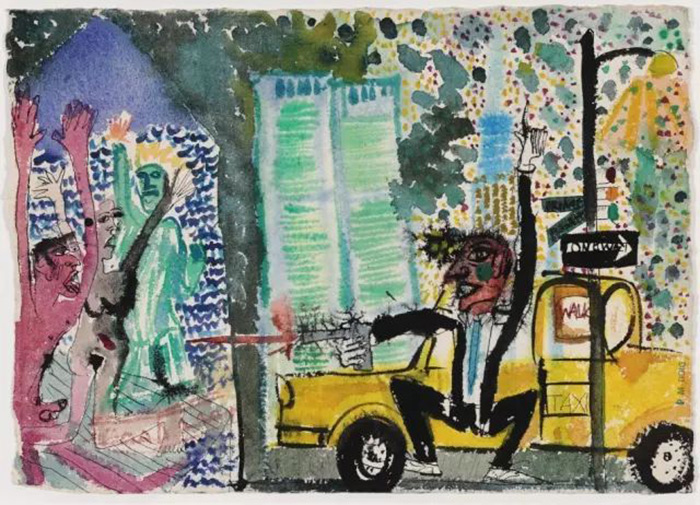

紐約 29 x 41 cm 印度墨 紙上水彩 1980

多伊格十七歲時輟學(xué),在餐館打工養(yǎng)活自己。之後他前往加拿大西部在鑽井平臺上工作。他在旅途中保留了一本速寫本,那年秋天,他在多倫多的一所另類高中報名參加免費的藝術(shù)和英國文學(xué)課程。儘管他沒有繪畫天賦,但他開始考慮成為一名藝術(shù)家。(他的父親是一位才華橫溢的業(yè)餘愛好者。)1979年,20歲的多伊格帶著學(xué)習(xí)戲劇設(shè)計的想法前往倫敦的藝術(shù)學(xué)校——他認(rèn)為未來的職業(yè)方向可能是設(shè)計唱片封面。在那之前,他真正想成為一名滑雪流浪漢。

他報名參加了溫布爾登藝術(shù)學(xué)院為期一年的基礎(chǔ)課程,在那裏他遇到了另一位學(xué)生邦妮?肯尼迪。她是一位藍(lán)色眼睛的倫敦愛爾蘭女孩,後來他們成為戀人。在溫布爾登幾位導(dǎo)師,尤其是一位技術(shù)老師的鼓勵下,多伊格開始認(rèn)真思考繪畫。預(yù)科課程結(jié)束後,多伊格則被聖馬丁藝術(shù)學(xué)院錄取。

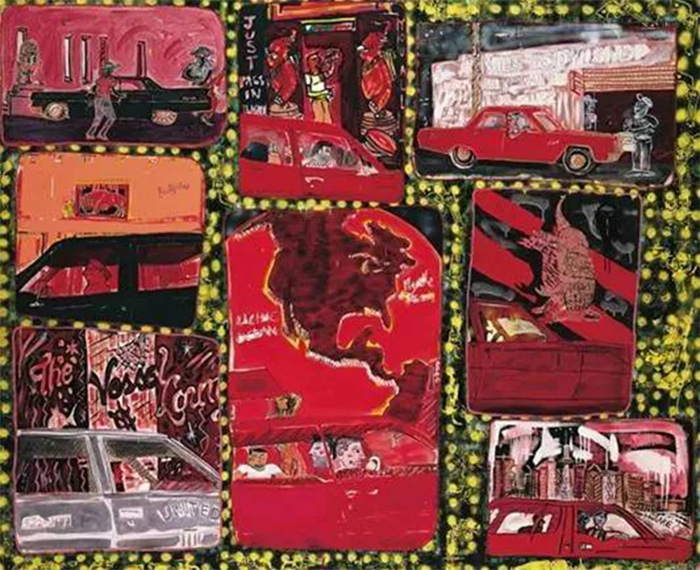

Just passing through , 1982

在聖馬丁,他缺乏繪畫技巧是一個嚴(yán)重的限制。他的一位老師舉起了一幅多伊格的人物畫,並宣佈這是他見過的最糟糕的作品。多伊格在聖馬丁學(xué)院的第二年,通過攝影找到了自己的解決方法。他開始拍攝在雜誌上看到的照片,然後將它們投影到更大的尺寸,並嘗試不同的構(gòu)圖。起初,他用氈尖筆將他想要的細(xì)節(jié)和形狀轉(zhuǎn)移到畫布上;後來,他改用木炭或稀釋的油漆,快速而流暢地塗抹,投影圖像是創(chuàng)作一幅畫的漫長過程中的第一步。聖馬丁學(xué)院的洛克哈特(GavinLockheart)對多伊格“將圖像超越攝影複製品”的能力感到驚訝。他補(bǔ)充道,“彼得是一位糟糕的繪圖員,但他會難以遏制地去做某些事。”

漢堡王 196.3 x 120.6 cm 1984

在聖馬丁學(xué)院,多伊格感受到了當(dāng)時多元文化的氛圍,後朋克、新浪潮、新浪漫主義、早期的搖滾樂、嘻哈,這些風(fēng)格在學(xué)校裏混合共存著,這裡集中了一批優(yōu)秀的時尚設(shè)計師、平面設(shè)計師、和優(yōu)秀藝術(shù)家。

繪畫此時正也在經(jīng)歷一個浪漫的階段,有很多關(guān)於崇高與超越的討論,從戈雅、庫爾貝、畢加索、馬克斯?貝克曼到年輕的德國和義大利新表現(xiàn)主義者(巴塞利茨、波爾克、克萊門特)。1981年皇家學(xué)院舉辦的展覽《一種繪畫新精神》成為一道分水嶺,展覽中展示了很多當(dāng)代藝術(shù)家:基弗、裏希特、波爾克、巴塞利茲,施納貝爾等等。從那兒以後,多伊格才意識到藝術(shù)世界裏自己最感興趣的還是繪畫。

多伊格在聖馬丁學(xué)院待了三年,又與肯尼迪一起住在國王十字區(qū)的廉價住處,並在免租工作室裏作畫,在藝術(shù)界幾乎沒有任何人的鼓勵下,多伊格毫無疑問地知道自己是一名畫家。

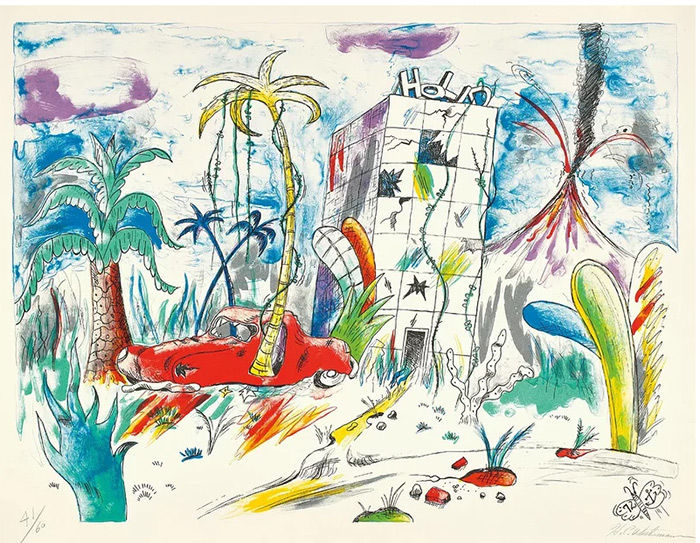

H.C.Westermann的作品

多伊格生長在北美,和紐約有一種自然的親近感。八十年代,多伊格多次前往紐約,“紐約讓你感覺,天哪,你可以做更多的事情。”多伊格接觸到早期的攝影藝術(shù),像Jack Goldstein,Robert Longo,Cindy Sherman,早期的嘻哈有關(guān)的藝術(shù),還有更多來自芝加哥的作品,像H.C.Westermann,Ed Paschke,Roger Brown和Neil Jenney,“跟英國比起來,這一切似乎更加激動人心”。對於紐約和倫敦的波普藝術(shù)家産生重要影響的H.C. Westermann,多伊格喜歡Westermann帶著幽默感看待生活的主觀方式,即便是他在面對悲劇的時候。

1987年夏天,多伊格去了加拿大的蒙特利爾,多伊格找到了電影繪畫布景的工作——一開始只是繪畫,然後進(jìn)行設(shè)計。最終,他開始在格拉伕頓父母家度過更多的時間,他在穀倉裏有一個繪畫工作室。

新風(fēng)格源於“獨木舟繪畫”

1987年的一個晚上,多伊格從穀倉回來,看到了他妹妹索菲正在看的一部電影的錄影帶。那是肖恩?坎寧安的邪教恐怖片《十三號星期五》,他看到的是謀殺案發(fā)生後的場景,一個驚恐的年輕女孩,獨自在湖上乘獨木舟逃脫。這個圖像讓多伊格想起愛德華?蒙克栩栩如生的畫作。他被這個美麗而怪異的場景所震驚,當(dāng)晚他回到穀倉,開始畫畫。

White Canoe

《十三號星期五》是他在接下來的十年裏創(chuàng)作的七幅獨木舟畫作中的第一幅。對於後來的獨木舟繪畫,他拍攝了場景照片,並根據(jù)這些進(jìn)行創(chuàng)作,但在第一次嘗試中,他憑記憶進(jìn)行繪畫,結(jié)果是粗糙且不令人信服的。這個形象一直伴隨著他。獨木舟是一種脆弱、輕便的船隻,它打開了加拿大廣闊的內(nèi)陸地區(qū),對加拿大人和多伊格都具有標(biāo)誌性的吸引力。

1989年,多伊格和肯尼迪搬回倫敦。進(jìn)入切爾西藝術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),他知道他必須成為一名更好的畫家。多伊格認(rèn)為:“切爾西是一所真正的畫家學(xué)校,學(xué)生們都年輕得多,正在開闢自己的道路。”特納獎得主克裏斯?奧菲利(ChristopherOfili)當(dāng)時也在學(xué)院,他認(rèn)為:“多伊格似乎有一種獨特、新鮮的方法,他很開放、好奇、慷慨,是一個將繼續(xù)繪畫的人。”

路邊房子 193×248.9cm 布面油畫 1991

多伊格保留了他在倫敦的舊工作室,裏面有一張很長的、未使用過的畫布,是他用縫合在一起的郵袋製作的。“有一天,我剛剛開始畫一幅風(fēng)景畫,以一種我以前從未在畫布上做過的方式——非常鬆散且流動,所以油漆會滴落到一些地方。”他説:“這就是我在蒙特利爾拍攝電影時畫畫的方式。我很清楚我指的是哪一段路,就是連接蒙特利爾和多倫多的401高速公路。”這幅畫被劃分為三個水準(zhǔn)空間,從那以後他一次又一次地使用這種方式。

HitchHiker

這反映了巴內(nèi)特?紐曼的影響——正如多伊格所説,“打開了他的思路”。他還説,孤獨和神秘的氣氛可能受到了辛迪?舍曼的《無題電影劇照#48》的影響,影片中一個年輕女子提著廉價的手提箱站在路的拐角處——人們通常稱其為“搭便車的人。”多伊格的畫作名為《搭便車的人(HitchHiker)》,儘管我們沒有看到任何證據(jù),但他説,這是“我在切爾西創(chuàng)作的第一幅我認(rèn)為成功的畫作”。

Courtesy Victoria and Warren Miro

Cobourg 3 + 1 More 200×250 cm 布面油畫 1994

《搭便車的人》也讓他萌生了將自己在加拿大的經(jīng)歷運用到工作中的想法。“我突然有了一個以前沒有過的話題,”他説。加拿大對他來説一直顯得熟悉而平凡,但現(xiàn)在,在倫敦,一切變得令人興奮。在切爾西期間以及接下來的幾年裏,多伊格畫了他所謂的“溫馨”郊區(qū)房屋、結(jié)冰的池塘、滑雪場和開闊的田野。這些早期畫作中的房屋看起來無人居住且荒涼,你可以透過樹林或灌木叢看到它們,或者被飄落的雪花模糊。(他接著畫了建築師設(shè)計的房屋,包括勒?柯布西耶在法國布裏耶恩福萊的住宅單元,半隱藏在樹屏後面。)他畫的是那些你必須努力才能看到的空間。

許多加拿大畫作都出現(xiàn)在多伊格在切爾西的畢業(yè)展上,每件售價一千英鎊,卻沒有人買。多伊格的作品仍然非常不時尚。一群年輕的英國藝術(shù)家(YBA)在倫敦佔據(jù)了焦點,九十年代初期所有的話題都是關(guān)於達(dá)米安?赫斯特的甲醛中的虎鯊、特蕾西?艾敏的刺繡帳篷上面寫著所有和她睡過的人的名字,以及其他新概念的挑釁。“當(dāng)YBA浪潮開始時,我在切爾西的一些同學(xué)一夜之間就改變了他們的工作,”多伊格回憶道。“從那時起我對當(dāng)代藝術(shù)就失去了興趣。”

《白晝天文學(xué)》 1997-98年 200 x 280釐米布面油畫私人收藏©彼得?多依格。版權(quán)歸DACS 2017 ©2017佳士得圖片有限公司所有

不過,一些藝術(shù)家注意到了多伊格的作為,在他們的幫助下,他的作品出現(xiàn)在白教堂畫廊和蛇形畫廊的群展中。他于1990年獲得了白教堂藝術(shù)家獎,並於1993年獲得了約翰摩爾繪畫獎。雖然這些獎項沒有帶來銷量,但獎金使他能夠還清幾年來積累的債務(wù),並與邦妮搬進(jìn)更好的公寓。他們的第一個孩子塞萊斯特(Celeste)于1992年出生,兩年後西蒙娜(Simone)出生。

彼得?多伊格《滑雪外套》1994年

多伊格職業(yè)生涯的轉(zhuǎn)捩點在1992年,藝術(shù)家GarethJones在倫敦頗具影響力的新藝術(shù)雜誌《Frieze》上發(fā)表了一篇評論。瓊斯對多伊格作品進(jìn)行了富有洞察力的描述,他認(rèn)為這些畫作“冒著法庭風(fēng)險,在吸引力和排斥之間走在微妙的界限。”許多關(guān)鍵人物由此注意到了多伊格,包括著名的女畫商維多利亞?米羅(VictoriaMiro),她在倫敦的畫廊雖小,但頗具影響力,偏愛極簡主義和概念藝術(shù)。

1994年,多伊格在紐約的維多利亞?米羅和加文?布朗畫廊舉辦了個展,這也標(biāo)誌著他與伊麗莎白?佩頓(ElizabethPeyton)、裏克裏特?蒂拉瓦尼(RirkritTiravanija)等其他年輕藝術(shù)家的崛起。“彼得將不時尚視為一種資産,一種武器,”畫廊主布朗回憶道。“在YBA的鼎盛時期,很明顯他會比他們更長久。”1994年,他入圍了特納獎(雕塑家安東尼?葛姆雷于當(dāng)年獲獎),一年後,他受邀成為泰特美術(shù)館的藝術(shù)家信託人。

Gasthof

《Gasthof》習(xí)作

《Gasthof》是多伊格早期重要作品,畫中有兩個精心打扮的奇怪人物,頭戴三角帽的男子像是拿破侖士兵;另一個身穿長袍的人像是奧斯曼帝國的官員。星星點點的夜空倒映在湖泊中,觀眾好像正在觀看即將開始表演的舞臺一樣。

這兩個角色源自多伊格還是藝術(shù)系學(xué)生時期,他曾在英國國家歌劇院做過七年兼職工作,幫助男子歌劇合唱團(tuán)演員穿上服裝。有一次演出後,多伊格和一位朋友偷偷穿上戲服和化粧拍了一張照片,多伊格就是拿破侖打扮的人。二十年後,當(dāng)多伊格開始創(chuàng)作“Gasthof”並尋找兩個人物形象時,他偶然發(fā)現(xiàn)了這張照片,這讓他想起了狂歡節(jié)上的表演者。之後他在特立尼達(dá)感受到有鋼樂隊、“藍(lán)色魔鬼”和不間斷的街舞,其狂熱的創(chuàng)造力可與新奧爾良相媲美的狂歡節(jié)。

將特立尼達(dá)作為主要基地

2000年,克裏斯?奧菲利收到在特立尼達(dá)的藝術(shù)家駐地邀請時,他也邀請多伊格同去,多伊格帶來了幾幅未完成的小畫作,其中一幅是“Gasthof”的早期作品,兩位藝術(shù)家進(jìn)行了有趣的交流和研究,這些重新點燃了對《Gasthof》的興趣,一年後他在倫敦完成了這部作品。

鵜鶘 276×200.5釐米 布面油畫 2003

多伊格再次踏上特立尼達(dá)土地時,他驚訝地發(fā)現(xiàn)這裡對他來説是如此熟悉和親切。2002年,多伊格與妻子和四個女兒搬到特立尼達(dá)時,他們住在西班牙港市,他們原本計劃只停留一兩年,但特立尼達(dá)成了他們的家,多伊格在北海岸購買了一塊土地,並在上面建造了一座房子。

Pelican (Stag)

多伊格的工作室

特立尼達(dá)獨特的人、景物與文化常常吸引多伊格的目光,多伊格曾對採訪者説:“我覺得特立尼達(dá)影響了我的生活,我希望孩子們也能有這樣的經(jīng)歷。”多伊格的新工作室由建築師特雷弗?霍恩(TrevorHorne)設(shè)計,位於房子對面的陡峭懸崖上,很明顯,特立尼達(dá)將繼續(xù)成為他的主要基地。由於特立尼達(dá)距離赤道如此之近,那裏白天的一半都是夜晚。在他的工作室可以俯瞰下方的海灣,迅速冷卻的夜晚空氣中充滿了狗叫、鳥叫聲和尖銳的的昆蟲鳴叫聲。

Red Boat (Imaginary Boys)

多伊格早期作品有一種明顯的北方情感,但將工作室從英國搬到加勒比海産生了不可避免的影響。“改變工作室、改變溫度、改變濕度,所有這些都會影響繪畫,但直到你搬家時你才真正意識到這一點。”多伊格對此感嘆。

Lapeyrouse Wall 53.2 × 38.2 cm 2004

多伊格在特立尼達(dá)的生活豐富多彩,晚上釣魚、清晨打網(wǎng)球,還打乒乓球,他的靈感總是從工作室之外的生活獲取。《拉佩魯斯墻》是他神秘的畫作之一,拉佩魯斯是該島的18世紀(jì)法國貴族,他在特立尼達(dá)創(chuàng)立了最大的種植園。畫作中一個撐著陽傘走路的男人,身形縹緲。他身旁的高大混凝土墻就是拉佩魯斯公墓的墻壁。“多伊格以前經(jīng)常在城裏看到這個撐洋傘的男人,他就拍了照片並畫了許多關(guān)於這個人和墻的草圖,他想捕捉小津安二郎的電影《東京物語》中那種“有節(jié)制的靜止”。

彼得.多伊格為電影工作室俱樂部畫的海報

電影對於多伊格影響至關(guān)重要,由於他在特立尼達(dá)找不到一家播放非正統(tǒng)電影的地方,他就和特立尼達(dá)藝術(shù)家切?洛夫萊斯(CheLovelace)于2003年創(chuàng)辦的一家電影電影俱樂部,這個靈感來自多伊格在倫敦接觸到的一些通宵電影院。每週他都會製作海報,並邀請藝術(shù)家們到電影俱樂部裏觀看電影。他也是通過俱樂部開始接觸特立尼達(dá)的生活和文化,已故的雕塑家和畫家恩巴的一個裝扮成蝙蝠的男人的鬼魂形象啟發(fā)了多伊格的兩幅畫作。

多伊格與克裏斯?奧菲利的友誼在特立尼達(dá)加深了,奧菲利在北海岸多伊格的家附近建造了一個週末度假勝地。“在相當(dāng)長的一段時間內(nèi),我們對自己的生活有了很多了解——家庭、自我、工作、成功和失敗。達(dá)到這種程度的親密感並能夠談?wù)摕o形的東西並不容易,而且它對於理解我們所做的事情的價值是不可估量的。”

我唱歌不是因為我高興。我唱這首歌是因為它是關(guān)於幸福的。恩巴,2017 照片:由紐約/倫敦 Michael Werner 提供

多伊格的作品拍賣價格在他離開倫敦後開始突然大幅上漲。多伊格的大型畫作私下售價不到十萬美元,但2000年後價格開始迅速攀升,他與約翰?柯林(JohnCurrin)、呂克?圖伊曼斯(LucTuymans)、馬琳?杜馬斯(MarleneDumas)、尼奧?勞赫(NeoRauch)等具象藝術(shù)家在藝術(shù)界日益嶄露頭角。

多伊格在工作室

2007年,“白色獨木舟”以1130萬美元的價格拍賣。多伊格感到措手不及。“這確實減慢了我的速度,”他説。“你會被視為一種不同類型的藝術(shù)家,作品只有超級富豪才會感興趣。”

近期,多伊格與合作多年的Michael Werner畫廊分道揚鑣,這也許源於他對傳統(tǒng)畫廊業(yè)長期的不滿。但多伊格專一地堅持以繪畫作為創(chuàng)作媒介,心無旁騖之心始終未曾改變。

(文章參考:ft.com、theguardian、紐約客等,編譯:劉鵬飛)

主站蜘蛛池模板:

人与禽交另类网站视频|

色综合色综合色综合色综合网|

国产精品久久久久久久久久久不卡|

国产一级一级毛片|

国产一二在线观看视频网站|

久久久久久久久久久久久久久久久久|

久久国产欧美另类久久久|

97在线观看永久免费视频|

奇米四色77777|

久久久精品2019中文字幕2020|

国模一区二区三区|

国产成人免费午夜在线观看|

国产小视频福利|

四虎影视永久免费观看|

无码精品黑人一区二区三区|

中文字幕成人乱码在线电影|

国产成人精品免费视频大全|

国产精品男男视频一区二区三区|

欧美性高清在线视频|

雄y体育教练高h肌肉猛男|

亚洲av永久青草无码精品|

健身私教干了好几次|

国产成人精品999在线观看|

久久香蕉国产线看精品|

96免费精品视频在线观看|

日本精品视频在线观看|

亚洲视频网站在线观看|

欧美第一页草草影院浮力|

国语自产偷拍精品视频偷|

亚洲精品网站在线观看不卡无广告|

欧美性理论片在线观看片免费|

无码专区人妻系列日韩精品|

国产性夜夜春夜夜爽1a片|

91亚洲精品自在在线观看|

韩国电影吃奶喷奶水的电影|

欧美孕交videosfree黑|

三上悠亚精品二区在线观看|

青青青国产免费一夜七次郎|

一级毛片视频免费观看|

wwwxxx在线观看|

亚洲精品一二区|

主站蜘蛛池模板:

人与禽交另类网站视频|

色综合色综合色综合色综合网|

国产精品久久久久久久久久久不卡|

国产一级一级毛片|

国产一二在线观看视频网站|

久久久久久久久久久久久久久久久久|

久久国产欧美另类久久久|

97在线观看永久免费视频|

奇米四色77777|

久久久精品2019中文字幕2020|

国模一区二区三区|

国产成人免费午夜在线观看|

国产小视频福利|

四虎影视永久免费观看|

无码精品黑人一区二区三区|

中文字幕成人乱码在线电影|

国产成人精品免费视频大全|

国产精品男男视频一区二区三区|

欧美性高清在线视频|

雄y体育教练高h肌肉猛男|

亚洲av永久青草无码精品|

健身私教干了好几次|

国产成人精品999在线观看|

久久香蕉国产线看精品|

96免费精品视频在线观看|

日本精品视频在线观看|

亚洲视频网站在线观看|

欧美第一页草草影院浮力|

国语自产偷拍精品视频偷|

亚洲精品网站在线观看不卡无广告|

欧美性理论片在线观看片免费|

无码专区人妻系列日韩精品|

国产性夜夜春夜夜爽1a片|

91亚洲精品自在在线观看|

韩国电影吃奶喷奶水的电影|

欧美孕交videosfree黑|

三上悠亚精品二区在线观看|

青青青国产免费一夜七次郎|

一级毛片视频免费观看|

wwwxxx在线观看|

亚洲精品一二区|