愛達(dá)在威尼斯雙年展。照片:蓋伊·貝爾

導(dǎo)言:當(dāng)下,人工智慧繪畫(AI)備受矚目,AI繪畫以使用者簡(jiǎn)潔的輸入就能通過輸出大量富於創(chuàng)意的圖像作品,其産出的高效率和生成的奇異畫面令世人矚目,由此也引發(fā)了廣泛的討論,很多人都疑惑機(jī)器人或人工智慧真的能像藝術(shù)家那樣畫畫嗎?Tom Whyman在artreview上刊登了一篇在“'像藝術(shù)家一樣'作畫是什麼意思?”(What Does It Mean To Paint ‘Like an Artist’?)的文章,就這些問題發(fā)表了自己的觀點(diǎn),在文章中他從世界上第一個(gè)人形繪畫機(jī)器人——艾達(dá)(Ai-Da)開始進(jìn)行了剖析,艾達(dá)不僅具備一般的AI人工智慧演算法,而且在外形上擬人,更能模擬人眼觀察和手的繪畫動(dòng)作,從而更接近完美。這樣的機(jī)器人繪畫的能力也非常強(qiáng)勁,但她和一般的AI繪畫真的能像藝術(shù)家那樣繪畫嗎?

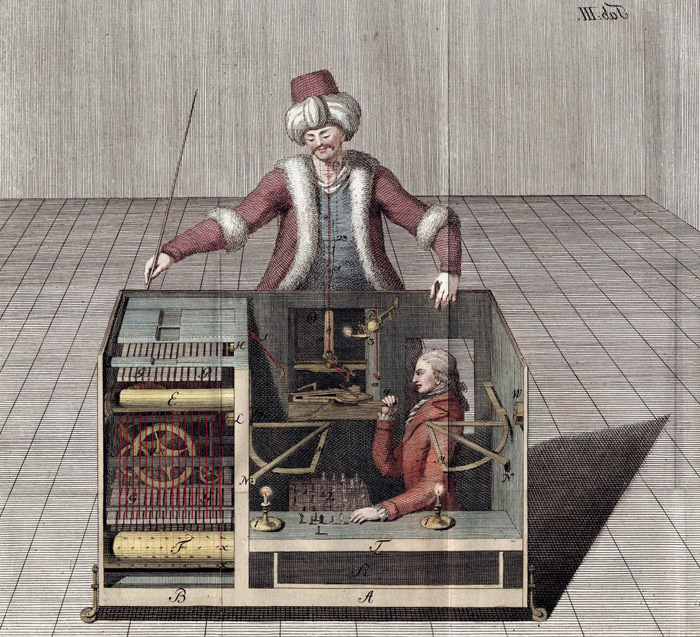

Joseph Racknitz,機(jī)械土耳其人的插圖,1789 年。

有一個(gè)故事,我至少從沃爾特·本雅明的《歷史哲學(xué)論綱》(1940 年)中了解到,拿破侖時(shí)代,有一個(gè)會(huì)下棋的機(jī)器人,它穿著土耳其服裝,嘴裏叼著水煙,坐在一張大桌子上的棋盤前,表面上稱為“機(jī)械土耳其人”,正如它所稱的那樣,它能夠“對(duì)棋手的一舉一動(dòng)做出反應(yīng),並採取反擊,確保贏得比賽。” 這個(gè)機(jī)器人會(huì)巡迴在法庭和沙龍,以其奇妙的機(jī)械裝置讓旁觀者驚嘆不已。但這一切都只是幻覺。在看起來透明的桌子裏面,有一個(gè)鏡子系統(tǒng),坐著“一個(gè)駝背矮人——一個(gè)西洋棋大師”,他可以看到比賽,並會(huì)操作木偶回應(yīng)他的對(duì)手。機(jī)械土耳其人並沒有“真正”做任何事情。它是無用的——直到被特定的人類技能激活。

前一週,我看到一則新聞報(bào)道,其中一個(gè)由人工智慧驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人被描述為“第一個(gè)像藝術(shù)家一樣作畫的機(jī)器人”。艾達(dá)(Ai-Da)是以電腦科學(xué)先驅(qū) 艾達(dá)·洛夫萊斯(Ada Lovelace) 的名字命名。2021 年,ArtReview報(bào)道了艾達(dá)(Ai-Da) 在倫敦設(shè)計(jì)博物館的亮相,倫敦自由撰稿人Imogen West-Knights想知道為什麼這個(gè)機(jī)器人看起來像“一種性感的女人”。

Ai-Da 的畫被輸入 AI 演算法以創(chuàng)作抽象畫。攝影:尼基·約翰斯頓

援引ai-darobot.com的報(bào)道:艾達(dá)(Ai-Da)是世界上第一個(gè)超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家機(jī)器人。她使用眼中的攝像頭、人工智慧演算法和機(jī)械臂進(jìn)行繪畫。她于 2019 年 2 月開始創(chuàng)作,在牛津大學(xué)舉辦了她的首場(chǎng)個(gè)展“Unsecured Futures”,她的藝術(shù)作品鼓勵(lì)觀眾思考我們瞬息萬變的世界。從那以後,她一直在國(guó)際上旅行和展出作品,包括在聯(lián)合國(guó)舉辦的虛擬展覽。2021 年,她在設(shè)計(jì)博物館這一大型博物館舉辦了她的首場(chǎng)展覽。2022 年,她在威尼斯雙年展期間在賈爾迪尼的 Concilio Europeo Dell'Arte 舉辦了個(gè)展。 她的藝術(shù)創(chuàng)作,挑戰(zhàn)了我們?cè)卺崛宋闹髁x時(shí)代對(duì)藝術(shù)家和創(chuàng)造力的觀念。

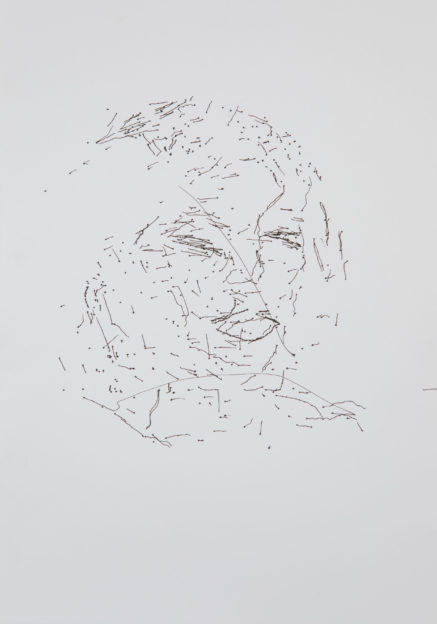

Ai-Da:艾達(dá)·洛夫萊斯的肖像

Ai-Da:蜜蜂雕塑。(圖片來源:Victor Frankowski)。這尊青銅雕塑是根據(jù)愛達(dá)的蜜蜂掃描圖製作的。

為什麼我們還在寫 2022 年的艾達(dá)(Ai-Da) 呢?(除了太陽底下沒有新鮮事這一事實(shí)之外?新聞幾乎完全是圍繞著告訴我們習(xí)慣於每天被告知的舊事物,就好像它們是新奇的一樣,一個(gè)無限相同的無限迴圈和無限的遺忘...我們都被社交媒體鎖定在我們自己的唯我主義愚蠢的演算法泡沫中?)。我認(rèn)為現(xiàn)在機(jī)器人能夠使用畫筆進(jìn)行繪畫,而不是僅僅勾勒出一些東西然後讓人類藝術(shù)家來填充它,就像之前它在威尼斯雙年展上的亮相,但這些都不重要。

艾達(dá)(Ai-Da)與自畫像

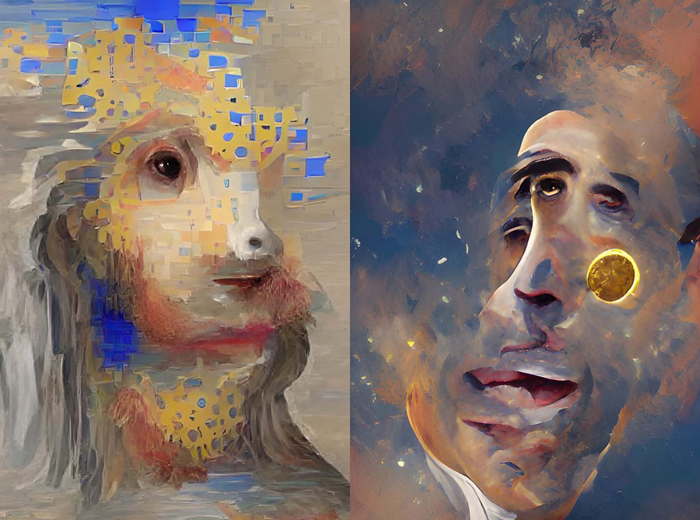

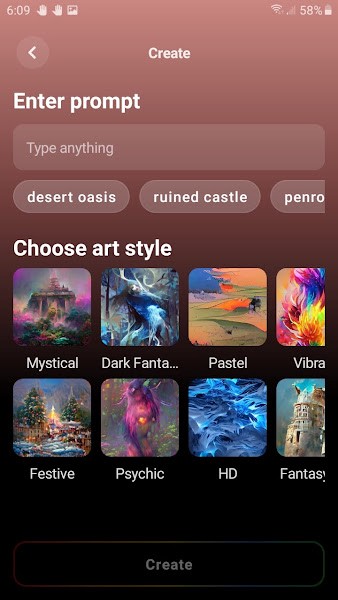

對(duì)我而言,重要的是——所有這一切的有趣之處——是這樣的説法,即 艾達(dá)(Ai-Da)是“第一個(gè)像藝術(shù)家一樣作畫的機(jī)器人。“像藝術(shù)家一樣作畫”到底是什麼意思?畢竟,人工智慧被用來創(chuàng)作藝術(shù)並不是什麼新鮮事:我可以啟動(dòng)一個(gè)像人工智慧藝術(shù)應(yīng)用程式Wombo這樣的網(wǎng)站,並立即生成一張“像藝術(shù)家一樣的人工智慧繪畫”的圖片,出於某種原因,這些AI作品有點(diǎn)像 Jar-Jar Binks (Jar-Jar Binks是喬治·盧卡斯創(chuàng)作的星球大戰(zhàn)的虛構(gòu)人物),或者“Jerry Seinfeld(Jerry Seinfeld是美國(guó)好萊塢知名喜劇演員)的臉變成了月亮”。

Wombo生成的作品

艾達(dá)(Ai-Da)所做的與此不同的是什麼?為什麼這種差異會(huì)被認(rèn)為使以其創(chuàng)作者命名的性感女郎機(jī)器人比 Wombo 網(wǎng)站更接近塞尚?這些問題沒有諮詢過藝術(shù)哲學(xué)家嗎?

創(chuàng)作者梅勒聲稱,Ai-Da是“一個(gè)道德項(xiàng)目”,它作為對(duì)快速技術(shù)變革的“評(píng)論和批評(píng)”而存在。他還表示,提出的問題不是“機(jī)器人能創(chuàng)作藝術(shù)嗎?” 而是,“既然機(jī)器人可以創(chuàng)造藝術(shù),我們?nèi)祟愓娴南M麄冞@樣做嗎?” 就“像畫家一樣作畫”這件事,我相信這個(gè)想法是Ai-Da可以使用畫筆,通過充當(dāng)她眼睛的相機(jī)直接觀察她的對(duì)象。從這個(gè)意義上説,她能夠直接從模特或大自然中“像畫家一樣”作畫。

但這一切的問題在於,它完全是錯(cuò)誤的。當(dāng)然,可以將機(jī)器人設(shè)置為看起來像在繪畫(儘管製造這樣的機(jī)器人確實(shí)需要大量的工程技能)。但是,“像藝術(shù)家一樣”作畫並不是簡(jiǎn)單地完成將畫筆放在畫布上的動(dòng)作。

阿道夫·希特勒,新天鵝堡,1914 年。公共領(lǐng)域。

埃貢·席勒 (Egon Schiele),帶酸漿的自畫像,1912 年。公共領(lǐng)域。

要理解這一點(diǎn),請(qǐng)考慮另一個(gè)爭(zhēng)議,我看到人們?cè)诰W(wǎng)上討論這個(gè)爭(zhēng)議。出於某種原因,這是“傳統(tǒng)藝術(shù)”愛好者喜歡注意的事情。眾所週知,希特勒被維也納美術(shù)學(xué)院拒之門外,這也為他成為法西斯獨(dú)裁者鋪平了道路。大約在同一時(shí)間,埃貢·席勒(Egon Schiele)被學(xué)院錄取為學(xué)生。但席勒的作品以一種奢侈、強(qiáng)烈的肉體為標(biāo)誌,在他坦率、裸露的裸體中最為明顯:他作品的大膽、與眾不同,而且在觀看時(shí)立即顯而易見,為什麼他是最著名的表現(xiàn)主義者, 而希特勒的作品,你知道,看起來就像它描繪的事物。傳統(tǒng)的論點(diǎn)是,作品看起來像事物的本來面目是件好事,這就是為什麼有人説希特勒是比席勒更好的畫家。但這當(dāng)然是荒謬的:因?yàn)閷?shí)際上,席勒觀察和呈現(xiàn)人體的方式比希特勒的繪畫更能告訴我們現(xiàn)實(shí)是怎樣的——我們是什麼——

埃貢·席勒的繪畫作品

阿道夫·希特勒的繪畫作品

簡(jiǎn)而言之,希特勒是一位畫家。但他不像藝術(shù)家那樣作畫。莫裏斯·梅洛-龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty) 在他 1945 年的精彩文章“塞尚的懷疑”中提出了類似的觀點(diǎn)(這篇文章的範(fàn)圍比我將要在這裡報(bào)道的任何內(nèi)容都廣泛而深刻)。梅洛-龐蒂告訴我們,塞尚總是力圖呈現(xiàn)事物的本來面目。但這意味著要超越事物的表面,同時(shí)還要以某種方式設(shè)法將其保持在視野中。

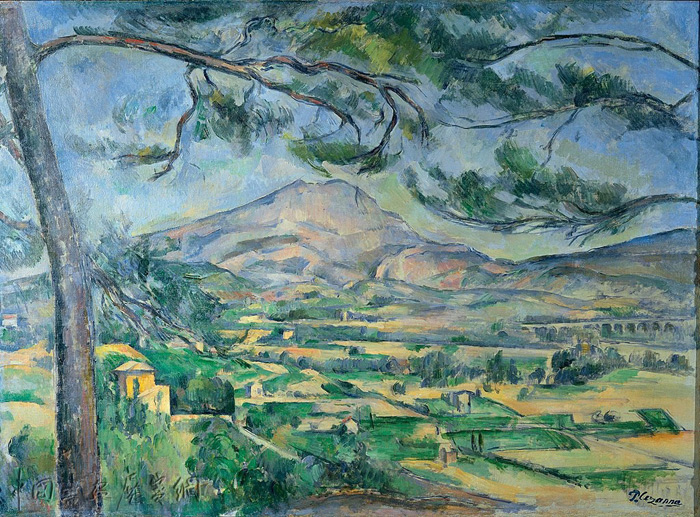

塞尚,《聖維克多山大松樹》,約1887年,倫敦考陶德美術(shù)館藏

正如梅洛-龐蒂所寫:塞尚在不放棄感性表面的情況下追求現(xiàn)實(shí),除了自然的直接印象之外沒有其他指導(dǎo),沒有遵循輪廓,沒有輪廓來包圍顏色,沒有透視或繪畫安排...他想要將我們看到的穩(wěn)定事物與它們出現(xiàn)的變化方式分開。他想描繪物質(zhì)的形式,即通過自發(fā)組織産生的秩序。他沒有在“感官”和“理解”之間做出基本區(qū)分,而是在我們感知到的事物的自發(fā)組織與思想和科學(xué)的人類組織之間做出了基本區(qū)分。

塞尚,《坐著的男子》,1905-1906

換句話説:在他的作品中,塞尚不僅向我們展示了一幅風(fēng)景畫或他父親的照片。他在闡明一種哲學(xué):一種關(guān)於如何看待事物的觀點(diǎn)。這就是“像藝術(shù)家一樣作畫”:用顏料和畫布來呈現(xiàn)一種看待世界的方式(當(dāng)然這可能不需要與“客觀”看待事物的方式有任何關(guān)係) ——但在塞尚的例子中,確實(shí)如此)。

保羅·塞尚,藝術(shù)家之父,1865 年。公共領(lǐng)域

機(jī)器人做不到這一點(diǎn)——就像希特勒在他枯燥、熟練的畫作中一樣,從來沒有真正做到過。事實(shí)上,無論“人工智慧”變得多麼複雜,都沒有機(jī)器人能夠做到(機(jī)器人可以被編程為按照塞尚的風(fēng)格作畫,我敢肯定,但它不會(huì)有他的眼睛——或者他的懷疑)。 某些機(jī)器人可能——人工智慧可能以某種方式“進(jìn)化”到足以讓機(jī)器人“真正”思考或繪畫的觀念是基於對(duì)人工智慧到底是什麼的完全誤讀。您可能還希望熨斗進(jìn)化到可以接聽電話:但這不是那種技術(shù)(如果熨斗確實(shí)開始接聽電話,它就不再是熨斗了)。

“人工智慧”是我們用來指代一種新穎、複雜的工具的名稱,它能夠以人類思維截然不同的方式分析和利用數(shù)據(jù)集(沒有人能夠以接近人工智慧的速度來處理數(shù)據(jù))。但是 AI 不僅需要由人類工程師設(shè)計(jì),還需要提供正確的輸入,以便吐出任何有趣或可理解的內(nèi)容作為其輸出。

Wombo界面

如果我已經(jīng)選擇用傳統(tǒng)畫筆和畫布創(chuàng)作“耶穌和剩下的兩個(gè)吃太陽的披頭士”,那麼再用Wombo來進(jìn)行AI創(chuàng)作時(shí),它便不會(huì)再畫出這樣的作品。而我現(xiàn)在正在使用人工智慧工具,為“耶穌和剩下的兩個(gè)吃太陽的披頭士”進(jìn)行創(chuàng)作。

Wombo生成的作品

AI比人在畫布上畫畫更快,它也更容易受到無法控制的隨機(jī)因素的影響。只需嘗試自己在 Wombo 上輸入相同的提示——你不太可能得到與我相同的圖片。可以説,輸出的結(jié)果更多地與工程師如何對(duì) AI 進(jìn)行編程有關(guān),而不是我在其中投入了什麼——儘管從技術(shù)上講,如果我願(yuàn)意的話,我也可以自己製作一個(gè)繪畫 AI 工具,以滿足我的特定目的。除了輸入一串單詞之外,我可能不需要做那麼多的事情——儘管我也有很多方法可以編輯和更改我稍後在這裡收到的輸出。就她而言,'Ai-Da' 是最慈善的一種工具,您可以使用它來創(chuàng)建自己的肖像。但 AI 永遠(yuǎn)只能是我的工具。這表達(dá)了一種看待世界的方式——但這不是機(jī)器人的方式:而是她的設(shè)計(jì)師或她的用戶的方式。

但是,回到拿破侖時(shí)代,他們永遠(yuǎn)不可能讓每個(gè)人在西洋棋中都被某些傢夥(土耳其機(jī)械人)擊敗。同樣的方式:技術(shù)人員喜歡誇大 AI 的潛力,使其做得比它們?cè)诤侠砉?fàn)圍內(nèi)做得更多,因?yàn)檫@種期望的承諾可以使投資者更有可能向他們投錢。只要有不了解真相的白癡觀眾。“機(jī)械土耳其人”將永遠(yuǎn)激增,但大家不要被愚弄:“人工智慧”總是需要像我們這樣真正有智慧的生物才能做任何事情。

(文章來源:artreview.com 藝術(shù)中國(guó)編譯)

主站蜘蛛池模板:

国产一区二区免费在线|

香港黄页精品视频在线|

日本高清免费xxx在线观看|

成全视频在线观看在线播放高清|

欧美大香线蕉线伊人久久|

成人性a激情免费视频|

成人区人妻精品一区二区不卡网站|

日韩欧美高清视频|

国产伦精品一区二区三区免费下载|

88国产精品视频一区二区三区|

国产免费人成在线视频|

国产精品亚洲综合一区在线观看|

欧美在线观看网址|

国产精品蜜芽tv在线观看|

久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费|

97久久精品人妻人人搡人人玩|

波多野结衣在线免费视频|

国产人成视频在线视频|

色就色欧美综合偷拍区a|

国产中文字幕电影|

国产亚洲Av综合人人澡精品|

亚欧洲精品在线视频免费观看|

国产三级国产经典国产av|

求网址你懂你的2022|

国产一卡二卡四卡免费|

精品久久人人妻人人做精品|

人人妻人人澡人人爽欧美一区双|

顶级欧美熟妇xx|

中文字幕丝袜诱惑|

久久久久久国产精品无码下载|

爱情岛永久地址www成人|

男人天堂伊人网|

最近中文字幕免费完整国语|

精品久久久中文字幕一区|

一看就湿的性行为描写大尺度|

久久人人爽人人爽大片aw|

波多野结衣办公室在线观看|

亚洲综合色婷婷在线观看|

日韩亚洲欧美综合一区二区三区|

www.污网站|

精品乱码久久久久久中文字幕|

主站蜘蛛池模板:

国产一区二区免费在线|

香港黄页精品视频在线|

日本高清免费xxx在线观看|

成全视频在线观看在线播放高清|

欧美大香线蕉线伊人久久|

成人性a激情免费视频|

成人区人妻精品一区二区不卡网站|

日韩欧美高清视频|

国产伦精品一区二区三区免费下载|

88国产精品视频一区二区三区|

国产免费人成在线视频|

国产精品亚洲综合一区在线观看|

欧美在线观看网址|

国产精品蜜芽tv在线观看|

久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费|

97久久精品人妻人人搡人人玩|

波多野结衣在线免费视频|

国产人成视频在线视频|

色就色欧美综合偷拍区a|

国产中文字幕电影|

国产亚洲Av综合人人澡精品|

亚欧洲精品在线视频免费观看|

国产三级国产经典国产av|

求网址你懂你的2022|

国产一卡二卡四卡免费|

精品久久人人妻人人做精品|

人人妻人人澡人人爽欧美一区双|

顶级欧美熟妇xx|

中文字幕丝袜诱惑|

久久久久久国产精品无码下载|

爱情岛永久地址www成人|

男人天堂伊人网|

最近中文字幕免费完整国语|

精品久久久中文字幕一区|

一看就湿的性行为描写大尺度|

久久人人爽人人爽大片aw|

波多野结衣办公室在线观看|

亚洲综合色婷婷在线观看|

日韩亚洲欧美综合一区二区三区|

www.污网站|

精品乱码久久久久久中文字幕|