大理古城葉榆路一景

文/ 龐雪姣

下關風吹上關花,洱海月照蒼山雪,是從自然角度對雲南大理的描述,而後衍生出來“風花雪月”一詞形容大理。由於大理氣候溫潤,日照充足,與美國加州的氣候相似,也被戲稱為“大理福尼亞”。既有加州陽光的晴曬朗健,又有風花雪月的詩意爛漫,自然成為眾多藝術家駐留創作的先決條件。

生活在大理這塊並不大的地方,每時每刻都在發生有趣的事情。比如,在街市酒館看見羅嘉良一個人抽煙;路邊酒吧裏野孩子樂隊在和路人侃侃而談;再轉過一條街,又發現老狼騎著摩托進了自家小區......當然,偶遇名人只是一些有趣的經歷,而背後蘊含更多的則是藝術交流通過不同的人,不同的渠道涌進大理,這可能正是這片土地能留住人的原因。

大理古城外俯瞰圖

本文采訪了四位定居大理的中青年文藝從業者,涵蓋表演、繪畫、音樂、出版等藝術形式,由此講述風花雪月的浪漫之下,藝術家們寄居大理的創作過程以及近10年來大理藝術生態的演變。

火遊牧與Dali Flow Fest

第一次見到靜雯是去年4月到大理參加“大理雜耍和流動藝術節”(Dali Flow Fest)。持續7天的藝術節上,我不斷見到活動的組織者——靜雯和北同夫婦。這對相識于洱海邊的中法戀人既是生活上的搭檔,又是工作上的夥伴。中國專業的火舞表演者不過幾十人,而他們已然是雜耍屆極具知名度的火舞搭檔。

火遊牧夫婦在 2019Dali Flow Fest表演火舞

今年再見靜雯是在大理古城北邊的咖啡廳,她標誌性的發髻隨意盤在前額,有點像唐代仕女,棕色的皮膚是常年旅行在路上的見證,地板上隨意甩放一雙黑色的飛躍球鞋,但是只見球鞋不見腳,不知什麼時候她已經盤腿坐在了沙發上了。如果此時是商務談判,這尷尬的場景是多麼難以讓對方接受,但面對的是一個藝術家時,一切都不同了,她孩童般的率真反而拉近了彼此間的距離。

火遊牧一家三口出行

每年夏天,靜雯一家三口都要在歐洲自駕遊,今年由於疫情的影響,他們開著改裝好的房車開啟了國內遊。5月從大理出發,先後到達上海、江蘇、山東、河北、陜西、寧夏、內蒙、青海、甘肅、四川,8月返回大理。一年中忙碌的日子裏,他們會接受世界各地的火舞演出邀約,閒暇的日子裏一車、三人、四季走遍世界,這就不難理解靜文和北同給他們的火舞組合起名“Fire Nomads”(火遊牧)的原因了。

九年前,火遊牧相遇在洱海邊,慢慢開始在大理古城賣藝表演火舞。當時的大理古城還沒有烏泱泱的遊客,沒有滿街滿巷的商鋪飯館,幾條主要的街道連路燈都沒有。他們在人民路,洋人街、城墻上點起火,開始表演。雖然看客有限,但生意好的時候也能賺得一二百塊,已經足夠3、4天的生活費。相比現在古城裏擺地攤還需時時刻刻提防城管出沒,十年前那份當街賣藝的清靜和自由自是值得懷念。然而,時至今日,這對火舞夫婦已經從街頭藝人成為了各大音樂節邀約的表演嘉賓,並且生活開銷和育兒成本都可以從表演中賺得。

日常雜耍練習

不僅如此,出於對火舞表演的熱愛,兩人還共同創辦了Dali Flow Fest(大理雜耍和流動藝術節)。雜耍藝術節在歐洲比較廣泛,中國不常見,不誇張地説Dali Flow Fest是國內唯一的雜耍節。Dali Flow Fest典型的一天是這樣渡過的:首先你需要買一日通票,早上走進活動場享用免費而簡單的早餐,之後開始按照課表選擇感興趣的雜耍課程學習。龍棍、雙棍、水流星、抖空竹.....這些聽起來酷炫又傳統的名字看似是中國傳統雜耍,實則大部分邀請世界各地的知名雜耍藝人前來授課,融合了很多西式的表演風格。

2019 大理雜耍和流動藝術節現場

練累了可以走到草地上的帳篷裏逛逛,和兜售雜耍用品和餐飲的小販閒聊幾句,聊的好還能用印有“Dali Flow Fest”紀念版搪瓷杯蹭杯咖啡喝。一天的工作坊結束後,花20塊買一份當地特色的晚餐,吃飽喝足後,坐等晚間的表演時刻。雖然晚會表演場地搭建在鄉野泥沼間,上演的節目卻是世界級的精彩,精彩的表演過後,在深夜等待你的將是一場無盡的篝火狂歡。

2019大理雜耍和流動藝術節現場

2019大理雜耍和流動藝術節篝火晚會

2019 大理雜耍和流動藝術節閉幕

靜雯談起Dali Flow Fest,言語間充滿了掩飾不住的興奮,目前這個活動只辦了兩屆,而且面對雜耍圈內的專業人士居多,但是已經有人找到他們談融資合作了,不過,火遊牧拒絕了。至於原因,靜文這樣説: “Dali Flow Fest 是一個非常小眾的節日,我們需要對的人來。”

“什麼人是對的人?”

“由於工作的原因,我們去過很多歐洲的雜耍節。在那裏,雜耍節的來臨會聯動整個社區,無論你是居民或過客,大家全部因雜耍結緣。即便你不是專業的雜耍藝人,也會因為這種氛圍而沉浸其中,整個小鎮都因此沸騰。而不是像很多國內的音樂節,很多人為了追星、買醉、購物,在那裏吃喝玩一晚上花掉一個月的工資,那不是我們想要看到的。” 因此,火遊牧一直把flow fest的活動場地放在田野鄉間,試圖讓所有參與者都藝術化,讓所有藝術家都人性化的同時,適當保持與城市和商業化的距離。

2019大理雜耍和流動藝術節舞臺搭建

2019大理雜耍和流動藝術節舞臺搭建

“音樂巫師”的人間理想

第一次見到音樂家王嘯是在結廬酒吧,臨近午夜,酒吧深處昏暗的燈光下他抱著一把冬不拉,徐徐拉開了弦。沒有觀眾,沒有樂隊,只有冬不拉沉鬱的音色融進大理微涼的午夜。

和午夜初見不同,採訪他時,整個人更清晰的呈現在我們面前,除了編成小辮兒的鬍子,凸出的啤酒肚更為他增添了幾分親和趣味,中和掉他仙風道骨的造型帶來的疏離況味。

圖片由藝術家惠允

從小生於新疆克拉瑪依,長于西北內陸的王嘯在早期的作品《塔裏木河》,《黑馬河的兒子》中極盡表現了戈壁荒原的蒼涼雄渾,正是因為這種過於蒼涼雄渾的極度環境,在十幾歲時促使他舉家回遷,來到氣候相對平穩的甘肅、陜西一帶生活。

這一時期作為石油勘探工人的他,日復一日的鑽井工作,常常需要深入地下近千米的黑暗中採集巖芯,觀察巖層分佈。每日奔波于西北不同的油田礦井,潛入的卻是同樣無盡深邃的黑暗,漫長而漆黑的鑽井過程時常有白骨骷髏顯現......正是這一時期的經歷,讓他把對於生死的恐懼融進了之後的音樂創造當中,逐漸幻化出“音樂巫師”的稱號。

短暫的勘探工作結束後,他背起行囊開始流浪,從深圳到拉薩十年,到麗江再到大理,正式開啟了職業音樂道路。2012年選擇定居大理直到現在,他的音樂創作一直秉承了蒼涼深邃的風格,並沒融入大理的地方特色,對此他這樣解釋:“于我而言,大理是比較陰柔的感覺,我更喜歡遼闊粗曠的豪邁。十年前的大理氣候好,物價低廉,更多是在生活功能上滿足一些需要。” 大理對於他更多的是為生活服務,並非激發音樂靈感,他把音樂創作和眼下生活分的很開,反而是前半生的西部情結無限蔓延在他的音符與編曲之中,這也暗含了他名字中的性格特徵:西北風呼嘯而過的蒼勁凜冽。

圖片由藝術家惠允

20多年的職業音樂生涯中,他只發行過3張唱片,發行地多在國外,音樂受眾極小,在網際網路風靡的時代他鮮為人知,甚至在網路上主動搜索都寥寥無痕跡。本以為他會對此心存遺憾,心有怨言,然而對於不怎麼上網的他卻輕鬆的認為只要有真東西在手,宣傳只是遲早的事。一個“巫師”關注的是更深層的生死問題,是人類靈魂的何去何從,在音樂事業和個人品牌的塑造上他立足於音樂的同時,他花費了大量精力拍攝關於新疆母題的視頻素材,用以展現更為廣闊的自然精神領域。

圖片由藝術家惠允

風花雪月之下,大理為藝術家們提供了溫潤的雨水,充足的陽光,便利的生活,低廉的酒水,遠離政治喧囂的輕鬆和某種不可言説的自由之外,更加促進了純粹美的萌生。採訪最後,王嘯説只有美才能批判任何骯髒。然而,人們對於美的評判不一而足,很難用語言描述這種共同的審美標準,我提出這樣的疑惑。

“音樂啊。音樂做的不是歌,是音符、噪音、聲效加上你開闊的思想,足以彌補語言的匱乏。” 一句快問快答,巫師在不經意間輕鬆詮釋了美之於大眾的一致標準。

畫筆操作師的地攤兒生涯

如果説王嘯的音樂蘊含著一種隸屬於小眾的神秘主義情結,那麼街頭藝術家阿飛的繪畫生涯則是屬於更廣泛的草根大眾。

阿飛,2015年拿著自己設計好的路線圖開始旅行,大理是旅行的第一站,沒想到旅途剛開始便結束了,行經大理的安逸純粹讓他決定留下來。生活在大理的5年間,他的身份很難被界定,他開過深夜食堂,小酒館,青旅,客棧,不過......全都倒閉了。目前,還在經營一家名叫瘦馬的雜貨店。雖然七七八八做過一些工作,但始終有一個身份跟隨著他入駐大理——街頭藝術家。人民路,洋人街,四節街市......只要是大理古城內知名的街道都有過他擺攤的身影。

畫家阿飛在大理洋人街集市

偶然遇見他也是在地攤兒上,本是上前搭訕問問他的作品價格,誰知他非常直接的問我

“你喜歡哪一幅?”

我答:“都還不錯。”

“行了,不用買了,你沒喜歡的。”

突如其來的回懟讓我啞口無言,但同時又對這個人充滿好奇,以至於有了後來的採訪,有了這篇文章。採訪的地點約在他位於四季街市的瘦馬雜貨店,阿飛告訴我他是這裡第一批入住的文藝類商戶,當時的四季街市可以説是以前大理古城的一個縮影,駐紮了一批純粹的想法和純粹的人,這些人只是安靜專注的做自己喜歡的事,不像其他很多旅遊地只是披著文藝的外衣。這種純粹的社群文藝特質,讓他決定租用街市裏的幾個大集裝箱,開起瘦馬雜貨店。

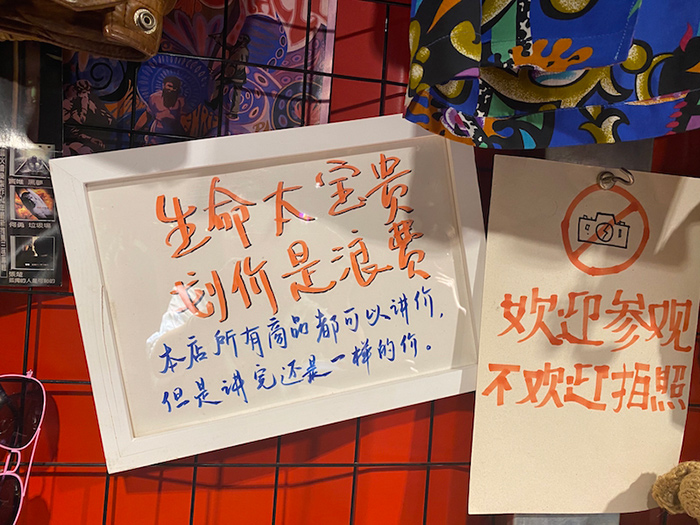

四季街市的瘦馬雜貨舖

據他講2016年前後,是大理文藝氛圍的分水嶺,老建築開始被拆遷,進駐古城的商人攤販越來越多,城管的執法範圍開始不斷擴大,很多人的關注點開始改變。即使客觀的環境在變化,阿飛的創作一直在延續,生意好的時候一天能賣出10幾張作品,當然,因為他堅持從來不還價,所以不開張的時候也常有。

瘦馬雜貨舖內一景

他的作品除色彩豐富外,很難找到相似的元素,更無法歸納出一種所謂的風格。阿飛倒是為自己沒有風格而慶倖,他説一旦有了風格就意味著作品容易被大眾識別,而識別的基礎就在於畫面中注入了共同的元素,有時候“共同元素”意味著被限制,創作是要表達不同的感受,既然是感受就沒有特定的形制,所以成熟的藝術家不需要被風格圈定。

畫家部分作品

寫到這裡不可避免的提到了“藝術家”這個稱謂,藝術家既是有意思的詞語也是很有趣的職業,雖然在我的認知裏它和清潔工、售貨員一樣,只是一個職業稱謂而已,可是在大多數人眼裏它仍是一個略帶神秘的身份概念。當我問及阿飛是否認為自己是一個藝術家時,他猶疑的反問我:“是不是呢?”為了減小問題的難度,我出了一道選擇題:“藝術青年,藝術工作者,藝術家,你認為哪個詞描繪你現在的狀態更貼切?”

“畫筆操作員。” 不加思索的回答後,他綻放出爽朗的大笑。

瘦馬藝術小市集現場

緊接著,操作員談到了“瘦馬藝術小市集”,這是阿飛在雜貨店前組織策劃的一項週末活動,市集上的藝術家都是在大理古城內擺攤賣畫的熟面孔。活動的初衷一方面是能為畫家們提供更多展示作品的機會,一方面是想帶動場地的熱度和人氣。不過,由於一些管理的原因,活動沒做幾次便中途流産了。但是這並不影響像阿飛一樣平靜而堅持的人駐守在這片土地上,用筆記錄,用心擺攤,因為輕而易舉的捨棄不能夠叫做熱愛。

畫家阿飛作品

伴隨夏夜蟬鳴的提醒,發現我們已經聊了兩個多小時,聊天當中他不想專門談論藝術,也並不關注什麼藝術行業的發展,只是關心自己活著,在活著當中去感受。比起一些動輒談創作理念,談行業發展,談拯救天下,改變現狀的藝術從業者來講,他的直白和坦誠更加接地氣的同時,也傳遞著一種踏實而滿足的生活態度。

俠義“女賊” 大理《雜字》

位於大理床單廠的雜字書店是無數文藝青年的朝聖地,雜字不僅是一家書店,也是由女賊創始,從大理起家的一本獨立出版物。雜字的內容一直是尋求另類的、小眾的、不端不裝,不受待見的,與正統的出版體系走著截然不同又互不干涉的路線。從這本雜誌的定位足以看出創始人女賊的性格特質。

大理雜字書店

她生活在大理目前卻不在大理,對她的採訪完全線上上由文字進行。相比鑼對鑼,鼓對鼓的面對面採訪,郵件採訪通過文字的再加工通常會更為溫和,但是女賊的回復中字裏行間透露一種“懟”的余韻。如果説畫家阿飛的當面懟讓人猝不及防,那麼女賊的書面懟則是余韻綿長,被懟完後想想還真是那麼回事。

思忖片刻,總覺得無論再高超的文字編輯功底還是會或多或少消解受訪者的本意,所以對於女賊的採訪不做文字再加工,而是以問答的形式呈現如下,為各位讀者還原原汁原味的書面“懟”。

問:10年前來大理創業,整個大理的文藝氛圍怎麼樣,10間有哪些變化?

答:説實話,大理的文藝氛圍我真不清楚是什麼,跟別的地方文藝氛圍能有什麼質的區別,所有文藝青年扎堆的地方不都是大同小異嗎?

大理雜字書店內景

問:什麼時候離開大理?原因是什麼?算是逃離大理嗎?

答:恕我直言,我挺討厭逃離大理這個詞的?什麼叫逃離?我的家在大理,那是我生活的地方,只是工作換了一個地方而已,大理有很多兩棲人,工作在一個地方,生活在另一個地方,我跟那麼多異地工作的人沒什麼差別,怎麼到了大理就成了逃離大理了?這種媒體的標簽化術語,太淺薄而粗暴了。

問:大理生活、創業期間的痛與樂,分別是什麼?

答:離開體制到了大理自我創業之後,我幾乎沒有多少沉重的情緒,即使偶爾有點不開心也是因為跟我無關之人事。在自己喜歡的地方,以自己喜歡的節奏和方式,做著自己喜歡的事情,我對這些年的生活很知足,也因此對命運充滿感恩和敬畏,承蒙老天待我不薄,午夜夢醒,會覺得周圍的一切都是親愛的,還有什麼爛人爛事是不能克服的呢?

問:從最初賣車賣房創辦雜字到現在,雜字能否盈利滿足自己和團隊的生活所需?

答:賣車賣房是決定離開城市遷居大理的一種合適的選擇而已,大理有很多人,都是把過去生活裏的資産處理掉,重新換個生活換個方式,結果不知道怎麼著就被炒作成悲壯的創業故事了。我只想説,作為一個成年人,對自己的選擇擔責,你有種選擇什麼,就有種後果自負就行了,有什麼好嘰歪的?選擇,並且擔責。

問:紙媒逐漸落寞,網路言論日益緊張的當下,獨立出版業的生存空間勢必越來越小,怎樣在不可逆的洪流中實現內心熱愛,還能保證一定的生活品質?

答:即使不是現在,即使是週邊環境更寬鬆的以前,我也沒見過哪家獨立出版機構或者哪家獨立書店能單純依靠出版和書店能活得很滋膩的,大家都不容易,只是我討厭一群人喊苦,幹點什麼都想向粉絲或者社會求支援等,還是剛才説的那點,選擇並且擔責,你喜歡就做,幹不動了就放手,沒人強迫你咬斷牙根去堅持,你也別被自己的矯情綁架了。

問:可否預測大理文藝環境/藝術生態的發展趨勢?是否會變成北上廣一樣的節奏和疲乏的精神內核?

答:常住在大理的文藝青年越來越多,願意在大理長期工作和生活的年輕人越來越多,大理只會更好玩。如果説疲乏,文藝青年一旦涉及到生計問題和商業利益,在哪都會是外強中乾。

問:哪個詞最適合形容你當下的狀態?作家,創業者,獨立出版人,憤怒中年,如沒有請自己選詞描述。

答:這幾個標簽我自愧不如,都貼不上。如果非要概況一下,我只能説,我是一個誠懇工作和沉默生活的人,偶爾寫字撒撒潑,大部分時間兢兢業業,偶爾關心天下,大部分時間埋頭拉磨,享受沉默潛行、低空飛行的私人生活,也願意反哺週遭和社會,做點不問原因,不求回報的小事。至於工作,我做的工種比你列的那幾個都多得多。

雖然自稱女賊,但言談書寫之間全然沒有賊的作態,反而滲透出一種敢做敢當的“俠”。

對於文藝與大理的關係,似乎是看客們想的太複雜,總要賦予大理一些標簽,讓它作為一個“文藝烏托邦”脫穎而出,然而無論是雜字女賊、音樂巫師還是畫筆操作員抑或走四方的火遊牧夫婦都只是單純的把大理作為家在生活。

俯瞰蒼山洱海圖

藝術家有不同的類型,有錢的藝術家,有名的藝術家,好的藝術家......有錢和有名更多是市場運作和個人運氣結合的産物,而自身最能夠把握和左右的就是專注成為一個心無旁騖,向內尋找的好藝術家。如果説北上廣是精英文化和名利藝術家的集大成之所在,那麼大理就是草根藝術家們的天堂沃土,與其説商業的繁茂致使大理的藝術環境退化了,不如説促使它以更多元的形式,更豐富的業態在發展。在這裡,無論是談論藝術,還是評價生活,我所看到的是——風花雪月之下的喜樂遠多於痛之所在,大理總給那些對藝術有堅持的人以厚愛。

主站蜘蛛池模板:

国产亚洲欧美日韩俺去了|

适合一个人在晚上偷偷看b站|

国产欧美精品区一区二区三区|

黄视频免费下载|

精品人妻系列无码一区二区三区|

中文字幕第4页|

天天摸天天躁天天添天天爽|

你懂的视频在线播放|

小宝贝浪货摸给我看|

午夜亚洲av日韩av无码大全|

亚洲国产成人九九综合|

成人免费在线看片|

中文字幕日韩人妻不卡一区|

男女xx动态图|

欧美一级欧美三级在线观看|

久草香蕉视频在线观看|

中文字幕精品一区二区2021年|

国产精品免费精品自在线观看|

麻豆视频免费看|

污视频在线看网站|

欧美一级高清黄图片|

pruburb.html官网|

一级特黄aaa大片在线观看|

国产成人综合在线观看网站|

午夜小视频免费观看|

精品视频在线观看一区二区三区|

日韩有码在线观看|

亚洲av无码一区二区乱子伦as|

小小的日本三电影免费观看|

午夜三级三级三点在线|

久久99精品视香蕉蕉|

欧美黑人又粗又大又爽免费|

欧美性猛交xxxx黑人|

亚洲av丰满熟妇在线播放|

亚洲精品国产综合久久一线|

国产色综合久久无码有码|

日韩精品一区二区三区老鸭窝|

国产精品久久久久久久网站|

无人在线观看视频高清视频8|

天天综合天天干|

24小时日本韩国高清免费|

主站蜘蛛池模板:

国产亚洲欧美日韩俺去了|

适合一个人在晚上偷偷看b站|

国产欧美精品区一区二区三区|

黄视频免费下载|

精品人妻系列无码一区二区三区|

中文字幕第4页|

天天摸天天躁天天添天天爽|

你懂的视频在线播放|

小宝贝浪货摸给我看|

午夜亚洲av日韩av无码大全|

亚洲国产成人九九综合|

成人免费在线看片|

中文字幕日韩人妻不卡一区|

男女xx动态图|

欧美一级欧美三级在线观看|

久草香蕉视频在线观看|

中文字幕精品一区二区2021年|

国产精品免费精品自在线观看|

麻豆视频免费看|

污视频在线看网站|

欧美一级高清黄图片|

pruburb.html官网|

一级特黄aaa大片在线观看|

国产成人综合在线观看网站|

午夜小视频免费观看|

精品视频在线观看一区二区三区|

日韩有码在线观看|

亚洲av无码一区二区乱子伦as|

小小的日本三电影免费观看|

午夜三级三级三点在线|

久久99精品视香蕉蕉|

欧美黑人又粗又大又爽免费|

欧美性猛交xxxx黑人|

亚洲av丰满熟妇在线播放|

亚洲精品国产综合久久一线|

国产色综合久久无码有码|

日韩精品一区二区三区老鸭窝|

国产精品久久久久久久网站|

无人在线观看视频高清视频8|

天天综合天天干|

24小时日本韩国高清免费|