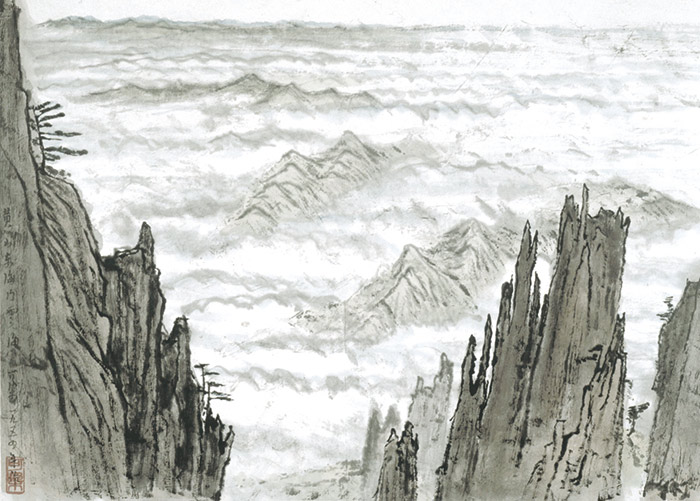

李可染 黃山東海門雲海 1954年 32cm×44cm

文/李仕明

作為一名年輕的山水畫家不能不對六十六年前發(fā)生的一件今天看來平常的寫生活動有所了解,因為就是這次寫生活動改變了中國山水畫的命運與發(fā)展方向,這是由李可染、張仃、羅銘三位老先生組成“三人行”的江南寫生。

1954年李可染在黃山寫生

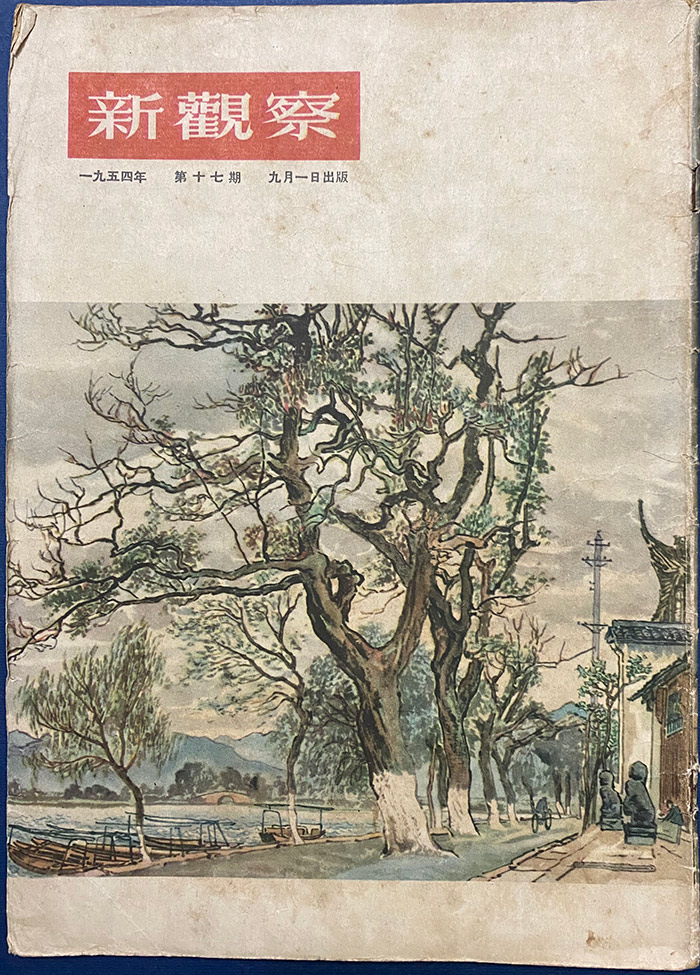

今天的小夥伴們可能不會相信當時三個人的差旅費是一百元,而且是《新觀察》雜誌預支的稿費,並且要用三個月。等李可染回到北京的家門口,夫人鄒佩珠居然以為是逃荒要飯的。即使在這樣疲倦的面容下面,掩飾不住李可染內心的喜悅,是什麼樣的收穫,令他如此?

刊登于《新觀察》雜誌的張仃寫生作品

刊登于《新觀察》雜誌的李可染寫生作品

這就一下把我們拉回到新中國成立之初關於中國畫改革的大討論中:

簡單的説,在當時中國畫面臨著消亡的厄運,今天看來似乎不可思議,而在當時美術院校是一個什麼樣的具體情況呢?中央美術學院的李可染先生被調去教水彩畫、白描,葉淺予先生教速寫,蔣兆和先生教素描。而李苦禪先生只能去看大門,發(fā)洗澡票等後勤工作,中國畫從社會到學校都面臨著被取消的厄運。

張仃與李可染

然而面對這一厄運不同文化立場的人表現出不同的觀點,大體可分為“保守派”與“革命派”。“保守派”認為,老祖宗留下來的傳統的東西已經很成熟,很完善,不需要改革,繼承還繼承不好呢,根本不需要什麼改革,當代也有不少持此觀點的。“革命派”,就是徹底不要傳統,另起爐灶。而李可染先生與這兩派不同取了一個折中的觀點,被認為是“改革派”或“革新派”,什麼意思呢?簡單地説就是在繼承傳統的基礎上,取其精華,去其糟粕,有批判性地、選擇性地繼承,提出“用最大的功力打進去”然後“用最大的勇氣打出來”,他的這種藝術觀點得到了從延安回來的張仃先生的支援,於是1954年三人的水墨江南寫生得以成行。

圖片來自網路,僅供參考

出行前,李可染先生做了充分的準備,當時寫生工具都是自己動手製作,兩塊硬板外包一層綠帆布,加幾個夾子就是寫生畫板了,在筆者90年代學畫畫的時候這種畫夾已經開始流行,或許這種畫夾的發(fā)明專利應該屬於李可染等老先生們。畫凳也不是現在常見的鋁合金材質,而是較重的木頭材質,為了避免寫生時日曬雨淋,還專門請師傅做了一把大的油紙傘,可以用鐵叉固定在地上。還有其他很多行李,因為當時交通不方便,只能靠步行和搭車等方式。

圖片來自網路,僅供參考

為了找一個適合的寫生地點一天要走上幾十里路,這個畫面不禁讓我想起苦行僧玄奘取經的情景,與今天自駕、高鐵、飛機出行相比的話是難以想像的,不由自主地感動起來,當然對他們的敬佩不光是吃苦的精神,更重要的是敢於去嘗試新繪畫語境的勇氣與執(zhí)著,這對一個藝術家來講沒有什麼比這更令人肅然起敬的了。

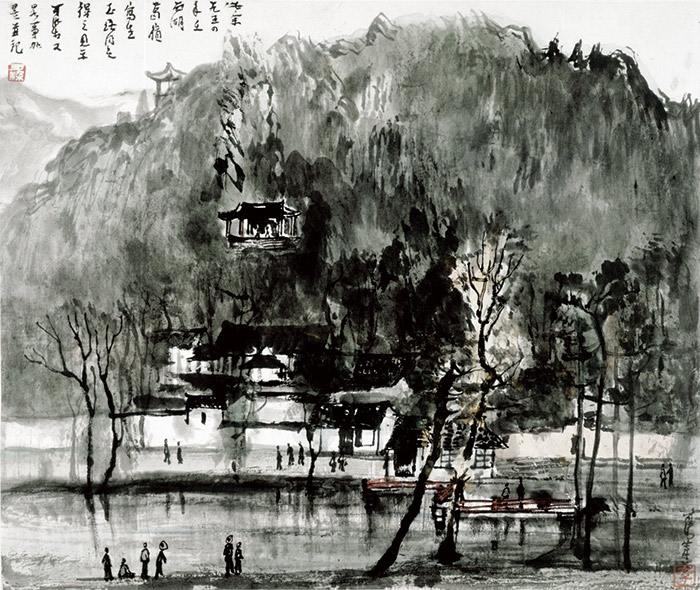

頤和園文昌閣 1954年 李可染

諧趣園知春亭 1954年 李可染

北京碧雲寺水泉院 1954年 李可染

除了工具的準備以外,關於改革中國畫的思考方面,李可染先生早在1950年就已經開始默默嘗試用水墨直接對景寫生,然而一種繪畫的革新並不是那麼容易,剛開始並不順利,發(fā)現用傳統的筆墨很難與現實有直接的聯繫,直接套用傳統中的皴法、點法是不合適的,必須全部摒棄並重新用孩童般的眼睛去觀察大自然。在筆墨的運用上則是服務於表現的對象,講究與自然情景相結合。

翁家山村外大樹 1954年 李可染

富春江邊的桕樹 1954年 李可染

由於李可染先生早年在杭州國立藝專有學習油畫的經歷,寫生時把所學到的光影、色彩、構圖等要素,巧妙地融合到水墨寫生當中,讓人不會感到一種生硬的嫁接。在這一次的寫生嘗試中李可染先生可謂是最成功的一位,這也成為山水畫歷史上的一個里程碑,至今六十多年過去了,我們仍然在沿用他們留下來的寫生方法與理念。現在有的藝術家不提倡寫生,但只要是從事中國當代山水、人物與花鳥的寫生與創(chuàng)作,只要是用紙筆,都不能完全擺脫這種方式,除非你換另一種方式,如“裝置”、“數字媒體”等新形式,那就另當別論了。

杭州寫生 1954年 李可染

家家都在畫屏中 1954 李可染

我盡可能用平實的語言回顧前輩們?yōu)橹袊嫷拿\所付出的努力的一個側面,不甚全面,但給我們後學有哪些啟示?應該去思考些什麼呢?做些什麼呢?值得大家共同來探討。

2020年3月25日星期三深夜于困知齋 (本文作者為李可染畫院院長助理)

西湖保淑塔 1954年 李可染

西湖保淑塔 1954年 李可染

西湖城隍山 1954年 李可染

西湖葛嶺 1954年 李可染

主站蜘蛛池模板:

另类人妖交友网站|

激情啪啪精品一区二区|

啪啪调教所29下拉式免费阅读|

久久久国产成人精品|

永久免费AV无码网站在线观看|

国产精品成久久久久三级|

国产精品免费拍拍1000部|

国产尤物在线视精品在亚洲|

久久这里只精品热免费99|

国产CHINESE男男GAYGAY网站|

国内一级特黄女人精品片|

免费无码一区二区三区|

最新版天堂资源8网|

白嫩少妇喷水正在播放|

乱人伦一区二区三区|

97人人超人超人国产第一页|

日韩中文字幕免费观看|

老子影院我不卡在线理论|

无码综合天天久久综合网|

欧美日韩亚洲成色二本道三区|

亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片|

日韩人妻无码精品无码中文字幕|

最猛91大神ben与女教师|

亚洲av永久精品爱情岛论坛|

欧美一区二区三区久久综合|

国产另类ts人妖一区二区|

久久久国产精品无码免费专区|

?1000部又爽又黄无遮挡的视频|

精品水蜜桃久久久久久久|

日本动态图免费观看|

日韩av片无码一区二区不卡电影|

欧美日韩国产剧情|

97久人人做人人妻人人玩精品|

国模吧双双大尺度炮交gogo|

成人免费的性色视频|

免看**一片成人123|

97国产免费全部免费观看|

免费看一级特黄a大片|

国产gaysexchina男同menxnxx|

久久久久久曰本av免费免费|

久久综合伊人77777|

主站蜘蛛池模板:

另类人妖交友网站|

激情啪啪精品一区二区|

啪啪调教所29下拉式免费阅读|

久久久国产成人精品|

永久免费AV无码网站在线观看|

国产精品成久久久久三级|

国产精品免费拍拍1000部|

国产尤物在线视精品在亚洲|

久久这里只精品热免费99|

国产CHINESE男男GAYGAY网站|

国内一级特黄女人精品片|

免费无码一区二区三区|

最新版天堂资源8网|

白嫩少妇喷水正在播放|

乱人伦一区二区三区|

97人人超人超人国产第一页|

日韩中文字幕免费观看|

老子影院我不卡在线理论|

无码综合天天久久综合网|

欧美日韩亚洲成色二本道三区|

亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片|

日韩人妻无码精品无码中文字幕|

最猛91大神ben与女教师|

亚洲av永久精品爱情岛论坛|

欧美一区二区三区久久综合|

国产另类ts人妖一区二区|

久久久国产精品无码免费专区|

?1000部又爽又黄无遮挡的视频|

精品水蜜桃久久久久久久|

日本动态图免费观看|

日韩av片无码一区二区不卡电影|

欧美日韩国产剧情|

97久人人做人人妻人人玩精品|

国模吧双双大尺度炮交gogo|

成人免费的性色视频|

免看**一片成人123|

97国产免费全部免费观看|

免费看一级特黄a大片|

国产gaysexchina男同menxnxx|

久久久久久曰本av免费免费|

久久综合伊人77777|