1885年,菲利克斯·瓦洛頓20歲時的自畫像,圖片@洛桑州美術博物館

十九世紀末二十世紀初,現代藝術風起雲湧,巴黎作為歐洲藝術中心誕生了很多怪咖。

1882年,一位年輕的瑞士藝術家在黎明時分風塵僕僕地抵達巴黎,開始在城市的街道上以冷峻的目光捕捉生活。他的油畫和版畫作品融合了高更和後印象派的色彩裝飾以及日本木刻版畫的特徵。這位名叫菲利克斯·瓦洛頓(FélixVallotton)的畫家很快受到了納比派畫家博納爾和維亞爾的賞識。瓦洛頓加入納比派後,並未一味醉心於各種色彩實驗,也無意戶外寫生,他的題材和風格涉獵廣泛,尤為引人注目是他描繪的社會人物系列,不同於勞特累克對中下層舞女、娼妓的直接描繪,瓦洛頓以一種旁觀偷窺者的視角表現了中産階級各色人物的生活碎片,冷靜、荒誕、暗示、調侃、冷幽默隱現在他的畫面中。

瓦洛頓的人生與與藝術一樣充滿矛盾,早年這位波西米亞式藝術家蔑視中産階級紙醉金迷的生活,但後來他投入這個富裕階層的懷抱,由此他創作出一系列世紀末歐洲中産階級怪誕的系列作品。

近日,瓦洛頓的個展在英國倫敦皇家藝術學院展出,小説家泰莎·哈德利(Tessa Hadley)的一篇文章為讀者提供了一個獨特的視角來窺探這位神秘的瑞士畫家的藝術人生。

在櫃子裏找東西的女人,1901年,布面油畫,78 x 40釐米,私人收藏,瑞士,圖片©FondationFélixVallotton,洛桑。

這是我之前從來沒見過的畫,但我覺得我非常了解這個主題;這是一個很熟悉的日常生活畫面。一個女人蹲伏在櫃子前尋找著什麼。黑暗中,她在地板上放了一盞燈。油燈的光線將一摞摞的白色亞麻布在幽暗的室內照亮,敞開的櫃門投下模糊的投影,就像在夜晚打開了一個神秘模糊的洞口,面對這幅畫,我們很難了解這是怎樣一個真相。

這是一個中産階級家庭:櫃子裏分門別類擺放了很多亞麻布,洗得漂漂亮亮,疊得整整齊齊。蹲在櫃子前的這個女人是女主人,還是女僕?這個櫃子的女主人肯定不會自己鋪床,也不會擺桌子。不過,她可以仔細地翻找裏面的東西;她的亞麻製品可能仍浸潤著舊嫁粧的痕跡,這似乎更多暗示了她女主人身份。從後面看她的剪影;她蹲在那裏,一手保持平衡,看上去很自信,就像一個正在審視自己地盤的女主人,而不是一個例行公事的女傭。事實上,她並沒有從一堆床單和桌布中抽出任何東西。她在苦苦翻找貨架下面的空間,好像有東西存在那兒——我們剛好辨認出的盒子——是她剛剛想起的,或者意外想要的。

《在櫃子裏找東西的女人》是一幅絕妙的畫,它令人吃驚和感動,完全是原創性作品。如果我們對它一無所知,我們會知道它是由男人還是女人畫的嗎?我們可以猜測它大約來自19世紀末或20世紀初(1901年)。事實上,這位藝術家是個男人:菲利克斯·瓦洛頓(Felix Vallotton),這是皇家美術學院(RA)一個新的主題展。瓦洛頓來自瑞士洛桑,在巴黎他是畫家、插畫家和木刻藝術家;他與納比派成員維亞爾和博納爾都有聯繫,但他的作品和他們不太一樣。巴黎人才薈萃,他的藝術摻雜了很多影響:一些新教和北歐的東西,很酷,帶著一點神經衰弱的氣息,精神性而不是感覺化的。對我來説,他是一個令人興奮的新發現。

也許我們會猜測,這是一個男人畫了這櫃子,可以説他不喜歡1900年代中産階級女人的生活方式。瓦洛頓讓一個普通的場景變得疏離陌生:這個女人背對著我們,似乎沒有意識到觀者在注視她,或者也不介意別人的目光。她沒有被安排給男性受眾欣賞,畫家選擇了一個私密的情景來表現她——她也不在乎別人看到私密時刻而感到羞愧。畫家通常喜歡表現婦女題材:不同尋常的是,瓦洛頓不表現夢幻般的輕鬆恬靜(比如夏爾丹畫的妻子喝茶),而是強有力的權威和佔有。我想,這個女人像女祭司一樣蜷縮在神秘的世界裏,打開了那扇令人生畏的櫃門,讓瓦洛頓感到不安,這讓他著迷。櫃門內閃耀著光芒,就像一個神聖空間,但這既像是一種頌揚又像是一種諷刺。這幅畫對於中産階級家庭秩序的複雜性表現得很謹慎。對於一個聰明的男人,尤其是對於一個藝術家來説,女性的精神工作,如此麻木的物質化,不斷重復的過程都是徒勞無益的。

瓦洛頓年輕時反對中産階級,這是巴黎藝術家普遍的社交需要;起初,他以諷刺性木刻和插圖出名,為激進派報紙寫作和配圖,並與女裁縫海倫·查泰內(Helene Chatenay)一起住在巴黎拉丁區。1899年,33歲時,他離開海倫,娶了加布裏埃爾?羅德里-亨利克斯(Gabrielle rodriguez - henriques)。加布裏埃爾是一位富有的猶太寡婦,有三個孩子。瓦洛頓的波西米亞朋友們並不贊成他這樁婚姻,但在我看來,瓦洛頓在這段婚姻最初幾年所畫的令人不安的室內畫,正因為有某種不安的因素,才成為他最好的作品之一。他對妻子體貼入微,並不太敵視他的新中産階級環境,——但在家裏他也不舒服。他欽羨他的親屬——伯恩海姆家族的人,他們在辦公室裏處理生意時所流露出的老練和自信。但瓦洛頓從桌子或檯球桌另一邊描繪他們,仿佛他無法和這些人離得更近。他在自己私密社交圈裏會袒露心聲“我和陌生人住在一起。”他在一封信中這樣寫道。

1897年,菲利克斯·瓦洛頓自畫像

在1897年的自畫像中,瓦洛頓看起來像一個孤僻的人。這幅畫中,北歐人自我審視的感覺是多麼微妙啊,這不僅是因為他秉持了嚴肅的現實主義繪畫,沒有一絲印象主義的筆觸。這個男人可能是一個感性主義者——污濁的眼睛,勻稱的大臉——但他並不感性。他是一個很挑剔,很清醒的人;他帥氣的相貌透露出堅毅冷靜的性格,顯然不是一個機會主義者。這樣一個遠離歸屬的人,就可能會從“陌生人”的華麗家居內飾中,創造出一種與自己品味格格不入的藝術形式。

他給妻子加布裏埃爾拍攝的家庭照片充滿了圖案和顏色衝突。地毯、紅墻、鍍金時鐘、金色和粉色條紋墻紙、流蘇連衣裙、鮮花、瓷磚壁爐、拼花地板,其效果無疑是奢華的。裝修風格無疑與當時新涌現的消費品商店有關(瓦洛頓在木版畫中諷刺巴黎著名百貨公司Le Bon Marche)。當瓦洛頓以近乎人類學般冷靜(人類學的風格,比如塔希提島的高更)的筆觸呈現室內裝飾效果時,那些讓人感到厭煩的東西,似乎變得充滿異國情調、引人注目又令人隱隱不安。

紅衣女子,布面油畫,92.5 x 70.5釐米,1903年,圖片©KunsthausZürich

紅色房間,布面油畫,49.2×51.3釐米,1899年,圖片©芝加哥藝術學院

在1903年的《紅衣女人》中,畫面戲劇性地向其他更遠的房間敞開;加布裏埃爾背對著我們站在中間。我們仿佛看到這是一個舞臺布景,幕布被釘在墻上,門口配了一截樓梯。房間的顏色——藍色、深紅、橙色、淺綠——並沒有融合在一起,而是奇異地並置在一起。房間最裏面有一張婚床,儘管室內沒有窗戶,但灑滿了陽光。加布裏埃爾穿著晨衣,她正準備穿好衣服——這張偷拍到的忙碌于日常事務的家庭照片,讓人感到神秘,它摒棄了任何色情幻想。在《紅屋》(1899)中,加布裏埃爾平靜地坐在椅子上,她的小侄女全神貫注地坐在地板上,故意撕毀一張紙。瓦洛頓是否被他妻子宿命般的微笑感到不安?對疑似他的作品被撕毀也無動於衷?

瓦洛頓的主題往往是這些偶然的家庭喜劇。我們絕不能把這種冷靜的新教式的自我審視,誤認為是某種自畫像式的莊嚴;如果我們沒有意識到他看到的事情是有趣、奇怪和意外的,那就缺失了解讀他作品的關鍵所在。當他第一次通過藝術謀生時,就養成了成百上千次運用這種感知的習慣,用他每天在身邊發現的主題為雜誌製作插圖——買一頂帽子、風雨中撐著雨傘的人、看煙花、抗議的人群、沉浸在鋼琴中的人、墻紙上低垂的鬱金香、還有一個執法的警察,這些場景都有些荒謬滑稽。

戲院包廂,布面油畫,46×38釐米,1909年,圖片©FondationFélixVallotton,洛桑

球,木板油畫,48 x 61釐米,1899年,圖片©RMN-大皇宮(奧賽博物館)/HervéLewandowski

當瓦洛頓轉向繪畫時,他和其他人一樣雄心勃勃地構思著他的主題。然而,他永遠不會完全失去——無論在他的實踐中,還是在他的天性中——那種諷刺性的感知習慣,捕捉人們處事的古怪之處,將其轉化為造型和風格的智慧。他的一些最令人興奮的畫作與他的插圖有著同樣的極簡主義風格:比如1909年的《劇院包廂》(the Theatre Box),一對夫婦幾乎被他們包廂的矮墻遮住了,畫面聚焦在她戴著手套的手上。或者在《球》(1899)中,從上面看一個正在玩耍的孩子,一個簡單的風景下的輪廓,創造了一個令人興奮眩暈的自由空間。在其他畫作中,強烈的設計感過於明顯地指向一個點,或一個笑話。也許正是因為他根深蒂固的諷刺性,使得瓦洛頓作為一名畫家,無法完全融入一種標誌性的風格。他小心的涉獵著這些獨具設計意味的畫作,包括通過以印象派自然主義手法表現的加布裏埃爾的室內題材,到自畫像和靜物細緻而古典的現實手法,以及表現裸體肉欲的寫實繪畫。

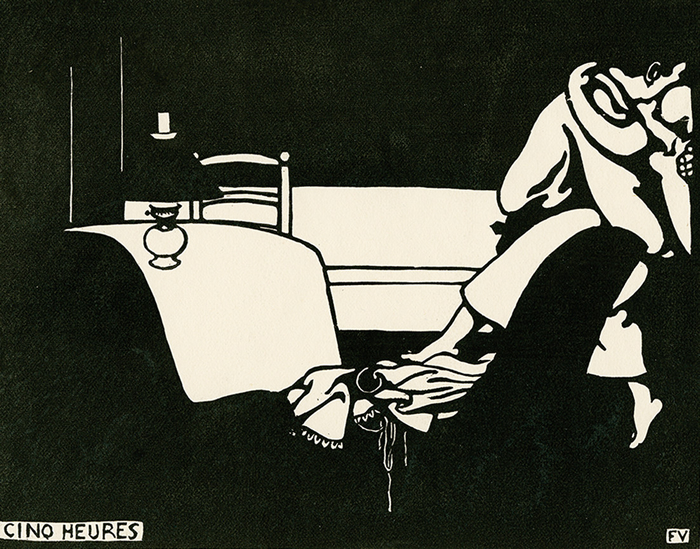

1898年,就在他結婚前不久,瓦洛頓開始了《中産階級的隱秘情慾生活》的兩個系列:11幅系列木刻的第一幅是《親密》,之後是類似題材的畫作。男人和女人相互吸引,他們彼此渴望,他們做出承諾,他們無法控制;他們吵架,他們感到背叛,他們彼此憎恨。這是兩性戰爭永恒的喜劇:平庸,令人陶醉。觀眾並沒有看到他們一起躺在床上,但是床和白色枕頭的一角,到處都有暗示——或者沙發也可以。這些木刻作品很受歡迎:它們絕對機智,把密集的敘事壓縮到一個小空間裏,以某種方式將主題中暴力或悲傷的情緒減弱使之趨於平和,同時又伴隨著強烈的厭女情緒。這組版畫作品讓兩性戰爭變得有趣、誘人、惡趣味;它們又令人不安,並不是所有人都喜歡它們。

紅屋,紙板油畫,50 x 68.5釐米,1898年,圖片©Muséecantonaldes Beaux-Arts de Lausanne

但我深深地被這些畫所吸引——這些痛苦未完成的故事,尤其是1898年的《紅屋》(The Red Room)。這幅畫的細節處理得非常微妙,透視效果也很穩定,沒有什麼比加布裏埃爾的室內裝飾更自然的了——這對夫婦的面部表情和姿勢通過幾條暗示性的木刻線條表現出來。這個房間一點也不像瓦洛頓婚後畫的有圖案的、紙包的、懸掛著室內裝飾的風格;這是塊狀、現代的、低垂的、用磚紅和橙色裝飾過的傢具。在加布裏埃爾佈置的空間裏,所有女性化的物品都男性化了:大部分瑣碎的東西都屬於來訪的女士——手套、陽傘和留在桌上的手帕。甚至男主人的書也被放在一個玻璃書櫃裏:他現在不想讀書。

畫的中間和左邊是兩個集中的橋段,吸引了我們的注意力——右邊是一盞引人注目的高大油燈,燈罩像泡沫內衣一樣。畫面中間有一個繁雜的壁爐架,上面點綴著蠟燭、鮮花和一面鏡子,鏡子上的窗簾是遮擋的——它用來遮擋什麼?為誰遮擋?還有一尊黑色的男性半身像,透露出沉靜的智慧,高高的前額閃閃發亮——它顯然是基於一尊真實的瓦洛頓的半身像,仿佛在嘲笑藝術家脫離現場一樣。與此同時,鏡子反映了對面墻上的一幅畫,這是一幅維亞爾(Vuillard)家庭題材的畫,他把這幅畫交給了瓦洛頓。還不太清楚這是否是一幅油畫。不知情的人可能對這麼多因素置於一間房裏感到困惑,房間中展示了如此多私密的東西。藝術與生活渾然一體,似乎代表了世界上一切曖昧、複雜亂心的東西。

親密V:錢,紙本木刻,25 x 32.3釐米,1898年,日內瓦藝術博物館,圖片©Muséesd'Artet d'histoire,VilledeGenève,攝影:Cabinet d'arts graphiques

在上面這張畫中,昏暗的門口發生的事情比這一切都要簡單得多,事實上,畫家用幾行清晰的線條就令人信服地描繪出來。一個男人和一個女人在門口猶豫著,這大概是通往臥室的通道,雖然我們除了黑暗什麼也看不見(那裏的窗簾必定掛上了)。他們在撫摸,卻沒有擁抱;他們斜倚在一起,卻又退縮了。男人似乎在撫慰女人,也許他的腿阻擋了她回到明亮的房間。她似乎不願走進黑暗中去,她陷入了沉思,低頭看,避開了他的糾纏;然而,女人對男人欲拒還迎,通過她的觸摸和身體向男人傾斜。在這靜止的時刻,他們站在兩個房間中間的門檻上,並存著可能的兩種狀態(禮貌地分開,或赤裸裸地在一起)。

當他們站在那裏猶豫時,他們是兩個截然不同的自我,但他們已意亂情迷,兩人身體斜依在一起,動作和眼神中流露出曖昧的意味。瓦洛頓用一種宿命論調子來描繪這一場景,它很簡單,但又是難以解釋的,不在任何道德模式中。事情就是這樣。一個男人和一個女人,失去了他們平時的表現——在書本和陽傘的保護下——冒著很大的風險,瓦洛頓捕捉到了他們的行為,如此生動的意圖,如此富於生命的活力。

親密 VII:五點鐘,1898,紙本木刻,25 x 32.3釐米,日內瓦藝術博物館,圖片©Muséesd'Artet d'histoire,VilledeGenève,攝影:Cabinet d'arts graphiques

親密 I:謊言,1897,紙本木刻.25 x 32.3釐米,日內瓦藝術博物館,圖片©Muséesd'Artetd'histoire,VilledeGenève

瓦洛頓的個展將在英國倫敦皇家藝術學院持續展出至2019年9月29日。

刊登本文為更廣泛傳播藝術,如有版權問題,請與我們聯繫

(文章來源:royalacademy.org.uk 作者:Tessa Hadley 編譯:劉鵬飛)

主站蜘蛛池模板:

免费高清在线观看a网站|

两个小姨子完整版|

新婚熄与翁公李钰雯|

亚洲va成无码人在线观看天堂|

国产成人无码AV一区二区|

91香蕉污视频|

色一情一乱一伦一视频免费看|

日韩成年人视频|

成a人片亚洲日本久久|

免费无码又爽又刺激高潮的视频|

亚洲av日韩综合一区尤物|

中文精品久久久久国产网址|

国产精品林美惠子在线播放|

狠狠色欧美亚洲狠狠色www|

久久久亚洲精品无码|

一级特级黄色片|

国产精华av午夜在线观看|

老司机精品久久|

欧美人与性动交α欧美精品|

噼里啪啦免费观看高清动漫|

夜夜爽一区二区三区精品|

丝袜美腿美女被狂躁动态图片|

荡公乱妇hd在线|

欧美福利在线播放|

久久午夜福利电影|

国内精品久久久久久久影视麻豆|

国产你懂的视频|

免费乱理伦在线播放|

欧美日韩不卡高清|

亚洲色欲色欲综合网站|

特黄aa级毛片免费视频播放|

国产精品亚洲综合久久|

绿巨人草莓香蕉丝瓜菠萝|

亚洲一区无码中文字幕乱码|

在线综合亚洲欧美自拍|

最近日本中文字幕免费完整|

国产喷水女王在线播放|

赵云腹肌下的紫黑巨龙h|

久久精品国产精品亚洲艾|

欧美综合一区二区三区|

天天视频国产免费入口|

主站蜘蛛池模板:

免费高清在线观看a网站|

两个小姨子完整版|

新婚熄与翁公李钰雯|

亚洲va成无码人在线观看天堂|

国产成人无码AV一区二区|

91香蕉污视频|

色一情一乱一伦一视频免费看|

日韩成年人视频|

成a人片亚洲日本久久|

免费无码又爽又刺激高潮的视频|

亚洲av日韩综合一区尤物|

中文精品久久久久国产网址|

国产精品林美惠子在线播放|

狠狠色欧美亚洲狠狠色www|

久久久亚洲精品无码|

一级特级黄色片|

国产精华av午夜在线观看|

老司机精品久久|

欧美人与性动交α欧美精品|

噼里啪啦免费观看高清动漫|

夜夜爽一区二区三区精品|

丝袜美腿美女被狂躁动态图片|

荡公乱妇hd在线|

欧美福利在线播放|

久久午夜福利电影|

国内精品久久久久久久影视麻豆|

国产你懂的视频|

免费乱理伦在线播放|

欧美日韩不卡高清|

亚洲色欲色欲综合网站|

特黄aa级毛片免费视频播放|

国产精品亚洲综合久久|

绿巨人草莓香蕉丝瓜菠萝|

亚洲一区无码中文字幕乱码|

在线综合亚洲欧美自拍|

最近日本中文字幕免费完整|

国产喷水女王在线播放|

赵云腹肌下的紫黑巨龙h|

久久精品国产精品亚洲艾|

欧美综合一区二区三区|

天天视频国产免费入口|