展覽海報(bào)

展覽名稱:共時(shí)

開幕時(shí)間:2019 年 11 月 30 日 ( 週六 ) 16:00-18:00

展期:2019 年 12 月 1 日 - 2020 年 3 月 15 日

地點(diǎn):坪山美術(shù)館 1-6 層

主辦:坪山區(qū)文化廣電旅遊體育局

承辦:坪山美術(shù)館

支援:瑞士文化基金會(huì)、余德耀美術(shù)館、長(zhǎng)征空間、艾可畫廊、河路文化

策展人:李振華

共時(shí)

文/李振華

七個(gè)倒敘的個(gè)人故事

flashback of seven personal stories

1969年的3-4月間,「當(dāng)態(tài)度成為形式」展出69位來自歐洲和美國(guó)藝術(shù)家的作品時(shí),媒介的、非媒介的藝術(shù),如同一道耀眼的閃光,集合了大地藝術(shù)、觀念藝術(shù)、極簡(jiǎn)藝術(shù)、觀眾參與性藝術(shù)、稍縱即逝的藝術(shù),都在昭示著一個(gè)新時(shí)代的到來,直至現(xiàn)在。

1969年3月的某天下午,瑞士伯恩大橋下,水湍流冷冽的奔騰著,一位來自瑞士小鎮(zhèn)阿彭策爾的年輕人羅曼 ? 西格納,也正因?yàn)檫@個(gè)展覽的衝擊,思緒和心情久久無法平靜。

一年後他決定用火藥將創(chuàng)作推向一個(gè)瞬息變化不可控,燦爛而危險(xiǎn)的境地,正是借助「當(dāng)態(tài)度成為形式」的肯定,一切必須是運(yùn)動(dòng)的、稍縱即逝的、物質(zhì)和非物質(zhì)性並存的。

如果説這一傾向有另外的線索,就是大多經(jīng)歷了二戰(zhàn)的青年,正在尋找新的藝術(shù)形式,這與之前的達(dá)達(dá)運(yùn)動(dòng)不同。60年代的藝術(shù)家沒有藝術(shù)上的對(duì)抗和關(guān)聯(lián)性,他們的關(guān)聯(lián)來自更需要建設(shè)的新國(guó)家、秩序和邊界。一切都可以被看作災(zāi)難後重建的反思,藝術(shù)從之前的藝術(shù)史線索擴(kuò)張了。藝術(shù)真正的介入到媒介材質(zhì)上的擴(kuò)展,更大的地緣範(fàn)圍,介入到日常生活的心理學(xué)範(fàn)疇,介入到對(duì)社會(huì)運(yùn)動(dòng)、人類思維的塑造,一切必須是新的。

正如「當(dāng)態(tài)度成為形式」的另一個(gè)標(biāo)題「活在你的頭腦中」(Live in your head)所要表述的,在2013年策劃人Germano Celant再次與Thomas Demand和庫哈斯(Rem Koolhaas)的對(duì)話中,其主線遵循著這句話所指引的方向,並在威尼斯的普拉達(dá)基金會(huì)復(fù)原了1969年伯爾尼藝術(shù)廳的部分原作,也包括那時(shí)的空間關(guān)係,細(xì)節(jié)微妙到墻和地面的顏色與質(zhì)地。

而什麼活在你的頭腦中呢?什麼事件能存在如此久遠(yuǎn)?這與知識(shí)構(gòu)成的邏輯分不開,構(gòu)成知識(shí)的態(tài)度與方法,正在發(fā)生著非常大的改變。層層疊疊的年代學(xué)觀念,正在被超平面的點(diǎn)狀網(wǎng)路替代,垂直線索的知識(shí)邏輯,正在更大範(fàn)圍的知識(shí)雲(yún)團(tuán)中被隨機(jī)調(diào)用。過去構(gòu)成的認(rèn)知推進(jìn),被現(xiàn)在隨時(shí)調(diào)取的資訊習(xí)慣取代。人只選擇,而並不需要從中發(fā)現(xiàn),這不包括對(duì)自己內(nèi)心和機(jī)體的探索,而變得可有可無,一切情緒化的——態(tài)度,是否已經(jīng)消散在歷史中?

1969年的呈現(xiàn),構(gòu)成了之後藝術(shù)的又一次轉(zhuǎn)向,如一道閃光,久久不能消逝。

羅曼 ? 西格納在回避其創(chuàng)作中的奇觀效果和尺度,他的作品都在人的尺度中,不斷發(fā)揮著作用。這是他有意而為之。一切對(duì)新世界的重構(gòu),對(duì)集體主義的尋夢(mèng),最終要回到個(gè)體的尺度,去思考和實(shí)踐。這與當(dāng)時(shí)的藝術(shù)家、建築師、教育者和政治家,所試圖構(gòu)築的更大範(fàn)圍的圖景,有著非常大的區(qū)分。

而回到人類視角,回到個(gè)人感知的線索,是否才是藝術(shù)家應(yīng)該完成的挑戰(zhàn),也就是在如此龐大的虛擬經(jīng)濟(jì)和科技大爆發(fā)時(shí)代,再次燃起焰火,照亮不多的一些思考者,將個(gè)人感知回饋給大數(shù)據(jù)源,構(gòu)成對(duì)數(shù)字人性的補(bǔ)償。任何被數(shù)字化,並指向未來的進(jìn)程,也需要一些情緒化的、無法被完全解讀描述的、非常個(gè)人化的瞬間資訊。

那個(gè)時(shí)期興起的媒體藝術(shù)、激浪運(yùn)動(dòng)、大地藝術(shù)、極簡(jiǎn)藝術(shù)、情境主義,和1969年的人類第一次登月,都在撕扯著新的人類社會(huì),走向社會(huì)運(yùn)動(dòng)的人,如何建構(gòu)一個(gè)穩(wěn)定、安全、富有的社會(huì),如何發(fā)現(xiàn)創(chuàng)造力、同情心和更和諧的社群關(guān)係。而走向科技發(fā)展的人,關(guān)心著另外一些可能性,科技從來都在人手中,並遵循著人類社群的運(yùn)作關(guān)係,被發(fā)現(xiàn)或被遮蔽。科技發(fā)展與新興的虛擬經(jīng)濟(jì)構(gòu)成最好的推進(jìn)器,伴隨著更遠(yuǎn)大的理想。

在未來的和現(xiàn)在的,在這一邏輯框架之下,故事也才開始。

1969年邱志傑出生在福建漳州,而1952年出生在山東大魚脊山村的呂勝中,1957年出生在上海的胡介鳴和1958年出生在四川的汪建偉,已經(jīng)都是十幾歲的少年。1982年出生在瑞士聖加侖的芭芭拉 ? 西格納,和1984年出生在西安的徐文愷,距離1969年則已經(jīng)是十幾年之後的事。

2011年在上海和北京的兩場(chǎng)講座,將這些人再次連結(jié)在一起。

看似因緣際會(huì)的討論會(huì)背後,卻有著幾個(gè)方面的契合。一個(gè)是媒體藝術(shù)興起的契合,發(fā)生在80年代末期中國(guó)的錄影藝術(shù)(行為記錄、實(shí)驗(yàn)電影等)和九十年中期的新媒體(基於電腦、交互等概念與創(chuàng)作方式),都在尋找著全球媒體藝術(shù)語境的對(duì)應(yīng)關(guān)係,並在更早于中國(guó)媒體藝術(shù)的時(shí)間框架內(nèi),找到自身的合法性。一個(gè)是實(shí)驗(yàn)藝術(shù)在關(guān)係美學(xué)之後,如何找到新藝術(shù)創(chuàng)作和交流上的出口, 如何與國(guó)內(nèi)外的文化語境形成上下文關(guān)係。一個(gè)是藝術(shù)體制的趨同,機(jī)構(gòu)搭建相對(duì)一致的展示和呈現(xiàn)系統(tǒng),全球化的再次遞進(jìn)。一個(gè)是藝術(shù)家之間的某種直覺上的聯(lián)繫,對(duì)不確定性的追尋,對(duì)新興媒介的使用和質(zhì)疑,對(duì)社會(huì)文化景觀的關(guān)切,以及一直在探索來自自身變革和直覺的原動(dòng)力。

一切必須是新的

everything must be the newest

大河奔流向前,終匯集于海,形成雲(yún),落下雨,匯成河。知識(shí)、人群、能量,無不如此週而復(fù)始。每代人在不同時(shí)代和境況中,總需要推進(jìn)作為個(gè)體存在的經(jīng)驗(yàn),知識(shí)伴隨著人群的迭代,而不斷更新。一切都必須向前,對(duì)自我的認(rèn)識(shí),世界的理解,藝術(shù)何為。

羅曼 ? 西格納,藍(lán)色球

羅曼 ? 西格納的工作所對(duì)應(yīng)的不僅僅是新藝術(shù)的興起,還有歐洲、美國(guó)新的社會(huì)情況之投射,他于無人處的種種創(chuàng)作,讓藝術(shù)從工作室狹小的空間,走向高山、河流和海。這可以被看作是一種禪修式的工作,與比爾 ? 波特(赤霞居士)在終南山尋找的「中國(guó)當(dāng)代隱士」有著內(nèi)在精神聯(lián)繫,同時(shí)也接續(xù)著約翰 ? 凱奇(John Cage 1912-1992)、艾倫 ? 金斯堡(Allen Ginsberg 1926-1997)、白南準(zhǔn)(Nam Jung Paik 1932-2006)等人對(duì)禪宗的理解。一切歸於寂靜無聲(* 四分三十三,首演于1952年8月29日),一切在嚎叫(Howl,創(chuàng)作于1954年)中與靈魂共振。60年代創(chuàng)作遊走的生涯,不斷變化的生活境況,從建築工作室的製圖師、學(xué)徒,到壓力鍋工廠的工人,這一切都在其創(chuàng)作的主線之外,不斷激勵(lì)著一種超然物外的行動(dòng)。而對(duì)應(yīng)當(dāng)時(shí)60-80年代物質(zhì)生活大爆發(fā)的年代,在靈魂上的探尋,就是如何理解現(xiàn)代性衝擊下的人性自然。使用新媒介,並批判的思辨,這也是在新技術(shù)興起的過程中,人試著理解控制論(cybernatics)的實(shí)踐。羅曼的工作接續(xù)著蘇黎世達(dá)達(dá)(dada, 1916)的精神線索,在禪宗和無為思想的探索中,探索自然物質(zhì)在干預(yù)中,如何構(gòu)成瞬間即逝的藝術(shù),反觀時(shí)間性和自己存在的真實(shí)。

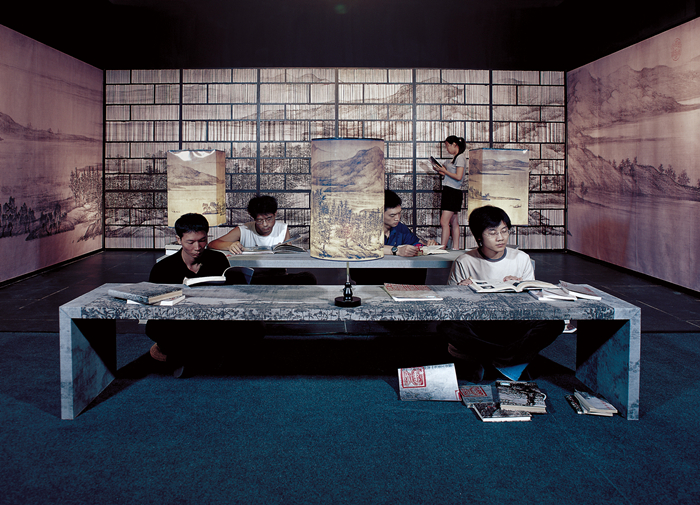

呂勝中,山水書房

呂勝中、胡介鳴、汪建偉所處的時(shí)代,隨著70年代改革開放,讓每個(gè)人處於時(shí)代的巨變洪流中。藝術(shù)從現(xiàn)實(shí)主義的線索中,在80年代的85新潮中,逐漸蛻變成每個(gè)個(gè)體需要作出的某種選擇。如「所有既存的都必須改變」(Matthew Barney and Joseph Beuys: All in the Present Must Be Transformed, 2006),如果一切都是新的。呂勝中從傳統(tǒng)中找力量和存在感,從傳統(tǒng)和民族中找到當(dāng)代的可能性。從民間剪紙、地方誌結(jié)合的方式,探索實(shí)驗(yàn)藝術(shù)的創(chuàng)造及教學(xué)。越理解歷史的進(jìn)程,越能理解現(xiàn)在和未來,理解民間遺留的文明,整合在主流文明敘事中的無名者。胡介鳴的切入?yún)s是從現(xiàn)實(shí)主義的繪畫中,剝離出現(xiàn)實(shí)和技術(shù)興起的線索,新興的技術(shù)帶來的擔(dān)憂和反思,構(gòu)成了其媒介圖景(mediascape)的構(gòu)建,這一延續(xù)著馬克盧漢傳播學(xué),進(jìn)而延伸出全球化研究的線索。圖像的非圖像的,都在這一進(jìn)程中被延伸出不同的新媒介藝術(shù)現(xiàn)象。汪建偉從寫實(shí)繪畫的變體中,找尋現(xiàn)代性、城市化、人的異化之聯(lián)繫。從停止繪畫開始,一切從觀察者、研究的視角出發(fā),類似人類學(xué)的工作實(shí)景,使用錄影、劇場(chǎng)的任意時(shí)間切割關(guān)係。汪建偉探索著人如何理解圖像和時(shí)間的關(guān)係,變體和主題的粘連。

胡介鳴,一分鐘的一百年

汪建偉,生活在別處

我們並不能在新和舊之間找到我們想要的現(xiàn)在,人存在的時(shí)間是連綿不斷的一個(gè)整體,任何截取的瞬間,也都擴(kuò)展成連接著過去和未來的路徑。什麼是必須改變的?什麼是作用在腦中的?這些都在隨著時(shí)代、地緣、資訊的交融擴(kuò)延著。從本土的文明根性中找到的,是否也能在後殖民問題中去發(fā)現(xiàn)?在科技和媒介中找到的,是否也可能在傳統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)?在現(xiàn)代性衝突中找到的,是否早已在劇場(chǎng)和科幻故事中顯現(xiàn)?如何去發(fā)現(xiàn),如何在藝術(shù)的直覺性中探尋。知識(shí)遞進(jìn)和資訊分析,經(jīng)歷幾十年的人及其方法,是否還新?一切歸於平庸時(shí)代,人的作用被再次降級(jí),沒有英雄,新興科技卻此起彼伏。

邱志傑,地圖

從90年代開始的邱志傑,從維特根斯坦哲學(xué)到錄影藝術(shù),知識(shí)和手段可中可西,歷史有淵源,又能擁抱未來。新的媒介、展覽、體制搭建,如何在順向藝術(shù)創(chuàng)作的類型研究中脫離,邱志傑和一群藝術(shù)家共同發(fā)起的「後感性」系列,是對(duì)那個(gè)時(shí)代所有新的呈現(xiàn):臨時(shí)劇場(chǎng)、交互媒介、沉浸式體驗(yàn)、空間表演、稍縱即逝的藝術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)藝術(shù)等。

一切都應(yīng)該在90年代末期開始的,卻在商業(yè)化衝擊的2000年後,歸於寂靜。所有本土的基於美術(shù)年代學(xué)的新篇章,自2000年開始,為全球化下的新媒體和金融化的藝術(shù)運(yùn)作替代。一切內(nèi)在的努力,和外在的洪流,再一次交鋒。地區(qū)化的歷史和全球的文化運(yùn)作,如何找到新的平衡?羅曼 ? 西格納的工作自1987年的卡塞爾文獻(xiàn)展,已經(jīng)進(jìn)入到藝術(shù)史中,其影響從歐洲到美國(guó)、亞洲。呂勝中教學(xué)中地區(qū)調(diào)研和創(chuàng)作的線索,為實(shí)驗(yàn)藝術(shù)教學(xué)之樣板。胡介鳴在新媒體和媒介考古的線索上,融入到全球新媒體的進(jìn)程。汪建偉的觀念和裝置,在國(guó)際劇場(chǎng)和美術(shù)館中流動(dòng),串接著當(dāng)代藝術(shù)手段、思潮和視覺的探索,依舊求新求變。邱志傑的地圖作為思維的擴(kuò)展形式,佔(zhàn)據(jù)著美術(shù)館、新媒體公司的墻面,由傳統(tǒng)到塗鴉,由新媒體到身體。

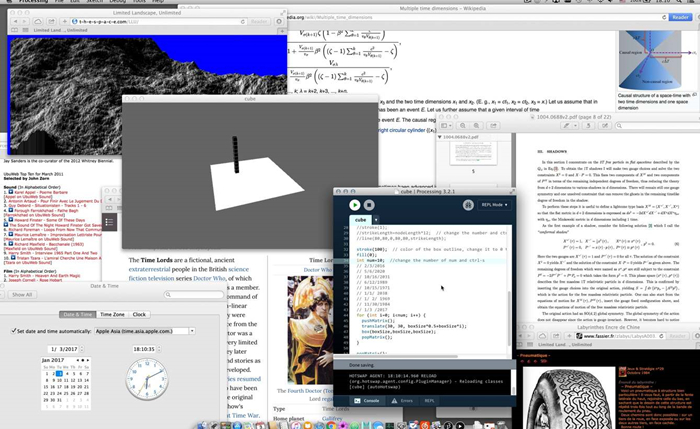

徐文愷,柱

芭芭拉 ? 西格納,我不會(huì)讓你的太陽落下

新的,對(duì)於Barbara Signer和徐文愷(aaajiao),出生在喬治 ? 奧維爾(George Orwell 1903-1950)的80年代,是幸運(yùn)的或不幸的?已經(jīng)被父親光芒籠罩的人生,Barbara 作為藝術(shù)家如何從光芒中脫穎而出?徐文愷如何從電腦科學(xué)中獲得力量,如何轉(zhuǎn)化為藝術(shù)上的“共情”?這些新的問題,並沒在之前出現(xiàn),但他們的處境是相似的,一切都是最好的,一切都在變化中。

共時(shí) / 共此時(shí)

Synchronicity, this moment

共時(shí)性(英文Synchronicity,又譯同時(shí)性、同步性;德語: Synchronizität),是瑞士心理學(xué)家榮格(Carl Gustav Jung 1875-1961) 1920年代提出的一個(gè)概念,內(nèi)涵包括了“有意義的巧合”,用於表示在沒有 因果關(guān)係的情況下出現(xiàn)的事件之間看似有有意義的關(guān)聯(lián)。榮格在他的事業(yè)歷程中為這個(gè)概念下了幾種不同的定義,如“非因果性原理”、“有意義的巧合” 以及“非因果性平行”。榮格認(rèn)為,這些表面上無因果關(guān)係的事件之間有著非因果性、有意義的聯(lián)繫,這些聯(lián)繫常取決於人的主觀經(jīng)驗(yàn)。榮格提出這一概念的時(shí)期可以追溯到1920年代,但是他在1951年的愛諾思研討會(huì)上作報(bào)告時(shí)才給出了一個(gè)完整的結(jié)論。

共時(shí)性應(yīng)該直接影響到了「蝴蝶效應(yīng)」的混沌理論,而這些是主觀的投射,還是神秘主義的草蛇灰線?達(dá)達(dá)主義在蘇黎世,「當(dāng)態(tài)度成為形式」在伯爾尼,在巨大變革和動(dòng)蕩中的60年代,新的在被呈現(xiàn)——終結(jié)——呈現(xiàn)的一次次衝擊中,如何在無從介入中有所為,明知不可為而為之,是否可以被理解為這個(gè)時(shí)代的精神。

如第一次這些藝術(shù)家們的相遇在上海和北京,不斷的相遇,不僅僅是見面,還有在各自的旅程上,繼續(xù)向前。他們會(huì)再次相遇,在坪山美術(shù)館,回望是幾十 年,是呂勝中先生走過的村莊和中國(guó)的山河,匯整合 「山水書房」的瞬間。是胡介鳴「一分鐘的一百年」,當(dāng)代藝術(shù)歷史的動(dòng)畫。是汪建偉「生活在別處」 的城市化變遷中,那些微不足道的人生。是邱志傑地圖中的符號(hào)和能量。是徐文愷 「柱」中那些不斷被截取的演算法瞬間。是Barbara Signer的「我不會(huì)讓 你的太陽落下」。

一切都是凝結(jié)的瞬間,是七位藝術(shù)家的一段時(shí)光,是創(chuàng)作的巧思,也是其人生寫照。

語言、地緣、知識(shí)所能勾連的經(jīng)歷時(shí)間和邏輯思維遞進(jìn)的,都將在展覽中形成美麗的珠串,自1938年羅曼 ? 西格納出生開始,到此時(shí)此刻。

關(guān)於坪山美術(shù)館

坪山美術(shù)館(新館)坐落于坪山文化聚落北區(qū),總建築面積9900平方米,共六層,設(shè)有展廳、藝術(shù)品庫房、辦公室以及公共教育區(qū)、藝術(shù)家創(chuàng)作室、貴賓廳、會(huì)議室、咖啡廳、戶外花園等配套設(shè)施。未來將不斷舉辦高品質(zhì)展覽,推出有深度的研究課題,持續(xù)積累藏品,契合深圳城市特色,集青春、活力、創(chuàng)意、國(guó)際、互動(dòng)為一體,樹立新時(shí)代新都市美術(shù)館新標(biāo)桿。

開館時(shí)間:

週二至週日9: 00-17: 00

逢週一閉館(節(jié)假日除外)

地址:

深圳市坪山區(qū)坪山街道匯德路

主站蜘蛛池模板:

国产精品中文久久久久久久|

校花主动掀开内裤给我玩|

中文字幕视频免费在线观看|

亚洲熟妇色自偷自拍另类|

欧美交性a视频免费|

美国式禁忌在完整有限中字|

毛片高清视频在线看免费观看|

在线观看精品视频看看播放|

无码av中文一区二区三区桃花岛|

波多野结衣巨女教师6|

131的美女午夜爱爱爽爽视频|

色综合久久中文字幕无码|

四虎在线视频免费观看视频|

伊人久久无码中文字幕|

97精品伊人久久大香线蕉|

免费绿巨人草莓秋葵黄瓜丝瓜芭乐|

日本亚洲黄色片|

日韩精品一区二区三区在线观看|

交换朋友夫妇2|

国产91精品在线|

国产日韩av在线播放|

四虎影院黄色片|

在线免费观看视频你懂的|

国产91刮伦脏话对白|

欧美综合自拍亚洲综合图|

久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看|

久久综合亚洲鲁鲁五月天|

色综合视频一区二区三区|

欧美午夜免费观看福利片|

国产三级在线视频播放线|

男女下面一进一出视频在线观看|

在线a免费观看最新网站|

九九热精品视频|

99久久99久久精品免费观看|

亲密爱人之无限诱惑|

一级毛片免费不卡|

十六以下岁女子毛片免费|

99久久国产综合精品麻豆|

国内精品免费麻豆网站91麻豆|

欧美xxxx做受欧美精品|

波多野结衣中文一区|

主站蜘蛛池模板:

国产精品中文久久久久久久|

校花主动掀开内裤给我玩|

中文字幕视频免费在线观看|

亚洲熟妇色自偷自拍另类|

欧美交性a视频免费|

美国式禁忌在完整有限中字|

毛片高清视频在线看免费观看|

在线观看精品视频看看播放|

无码av中文一区二区三区桃花岛|

波多野结衣巨女教师6|

131的美女午夜爱爱爽爽视频|

色综合久久中文字幕无码|

四虎在线视频免费观看视频|

伊人久久无码中文字幕|

97精品伊人久久大香线蕉|

免费绿巨人草莓秋葵黄瓜丝瓜芭乐|

日本亚洲黄色片|

日韩精品一区二区三区在线观看|

交换朋友夫妇2|

国产91精品在线|

国产日韩av在线播放|

四虎影院黄色片|

在线免费观看视频你懂的|

国产91刮伦脏话对白|

欧美综合自拍亚洲综合图|

久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看|

久久综合亚洲鲁鲁五月天|

色综合视频一区二区三区|

欧美午夜免费观看福利片|

国产三级在线视频播放线|

男女下面一进一出视频在线观看|

在线a免费观看最新网站|

九九热精品视频|

99久久99久久精品免费观看|

亲密爱人之无限诱惑|

一级毛片免费不卡|

十六以下岁女子毛片免费|

99久久国产综合精品麻豆|

国内精品免费麻豆网站91麻豆|

欧美xxxx做受欧美精品|

波多野结衣中文一区|