如今張大千的名號早已婦孺皆知,但如果時光倒退七十年,與彼時的張大千相比,溥心畬也是毫不遜色,本文將通過對兩個人多角度的對比來向讀者朋友揭示溥心畬與張大千真正的實力較量。

血拼古人

收藏家楊紫淵將二人進行了細緻地比對:“二人的性格差別極大,但對待傳統繪畫的態度是十分接近的,並且作為全能的畫家,他們都是同時代的佼佼者。張大千的畫相對大氣磅薄,極適合於懸于廳堂之上;溥心畬的畫清秀雅致,更適合於幾案清賞。張大千臨摹古畫是‘幾可亂真’;溥心畬是借古抒情。張大千是以筆墨韻致勝;溥心畬是以書卷氣勝。張大千門人眾多,代筆亦多;溥心畬嚴於授徒,贗品相對較少。張大千的佳作以市價論之;溥心畬對佳作往往自藏。”

“如果條件允許的話,用來與藏友交換東西或饋贈摯友,我更願意用張大千,如果是掛在自己的書齋裏,我更願意掛溥心畬的東西。”楊紫淵如是説。

“北鳳南龍”與“貴胄布衣”

熟識書畫史的藏家都知道,民國間流行著“南張北溥”的説法,“張”是指出自四川內江的張大千,“溥”是指出自大內宮廷的溥心畬。若論出身,作為恭親王奕次孫的溥心畬曾作過爭奪皇位的“票友”,自然要勝出張大千一籌。當年,張大千廣交天下名流,“南張北溥”的稱號按當時兩人的知名度而言,完全是張大千用來“炒作”自己的廣告標語。張大千一生以自己是一個養家糊口的畫家為傲,但溥心畬卻反以為恥,他曾經對他的學生説過:“如果你們將來成為一個名畫家,對我來講,是一件很恥辱的事。”溥心畬一生以經學家自許,詩文書法致力尤甚于繪畫。賣畫對他來説,頂多是偶爾迫不得已的‘丹青易米’之舉。所以就書畫而言,張大千是“有心插柳”,而溥心畬則是“無意栽花”。

詩詞學養

溥心畬無意于成為畫家,張大千亦無意成為詩人。張氏的詩歌得益於常州謝玉岑較多,後來暫居香港時,得益於閩侯曾履川較多,他的題畫詩中亦難免有謝、曾兩人的代筆之作。他的詩作很多屬於“急就”之作,所以往往在煉字用辭方面還顯得有些“瑕疵”。

溥心畬曾自評“詩第一,書次之,畫又次之”,其對詩詞的自信可見一斑。他的詩文很有漢魏和唐宋人的韻致,詞則明顯受到南唐二主和宋徽宗小令的影響,一派王孫氣度。曾有人評溥心畬的題畫詩為“近代畫壇第一手筆”,溥心畬生前曾親手編訂有詩詞集印行。

書學淵源

張大千的書法早年受李瑞清、曾熙的影響,亦步亦趨,頗得金石之氣,中年以後學黃庭堅並上溯《瘞鶴銘》,逐漸形成自家風貌。其貢獻在於去掉了碑學的破銅爛鐵氣,寫得有血有肉,顧盼多姿,但也有人認為,張大千這種過於開張的書法不適合於題寫在如此雋秀的畫面上。

溥心畬將書法作為一生的必修課,並將其視為文人的先決條件之一。他楷書學唐人,行草書學二王、米芾、黃道周,小楷有館閣體影響,與他的繪畫風格極為統一,精純雅逸。二人的書法確實不分伯仲,各有成功之處。

附錄

溥心畬繪畫、書法辨偽常識

值得一提的是,溥心畬作品的鑒定相對其他大名家而言比較容易。從根本上來説,溥心畬出身皇族,在繪畫方面的材料選擇十分講究。很多畫家由於具備超凡的筆墨駕馭能力,因此擇筆不擇紙,如齊白石、黃賓虹、黃胄、陸儼少、石魯。而還有一些畫家對筆墨紙硯卻是十分挑剔,如溥心畬、李可染、吳湖帆、于非闇、張大千等。

溥心畬繪畫使用的絹綾都是上好的粗紋熟絹,質地堅實。據啟功回憶,溥心畬早年練過武術,並常年進行書法創作,特別注意對腕力的訓練,故而他的線條比一般畫家更為勁健靈動,越是精緻細膩之處越顯功力,這是對造假者難度極大的考驗。

他所使用的顏色更是舊時宮中的礦物顏料,不僅顏色純正且歷久不變,不會因托裱而變灰或脫色。包括印泥也是選用上好的艾絨,古雅沉穩。因此,以材料而言,普通水準的作偽者在第一層面就很難接近溥心畬的原作。

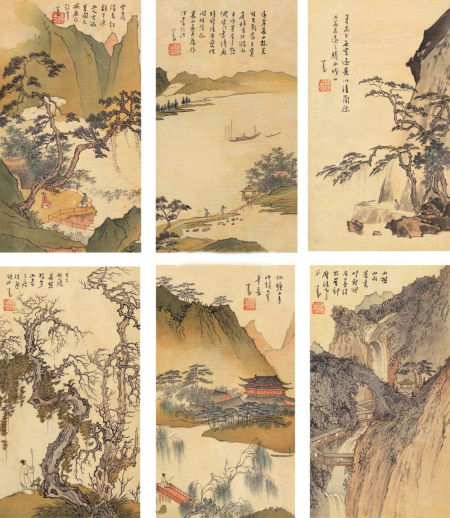

姚夢古將“渡海三家”的溥心畬、張大千、黃君璧的繪畫作比,稱張大千為“妙品”、溥心畬為“逸品”、黃君璧為“能品”。縱觀溥氏渡臺前後,畫風也産生了很大的變化,早年師法南宋的馬遠、夏圭以及明代的唐寅,用筆俊朗飄逸,以骨力盛,自1949年到臺灣至1963年病逝,早年激勵的筆線逐漸變得含蓄,很多山石的皴法已經將線條融掉,特別是設色類作品。

書法方面,溥心畬最擅長行草書和楷書,其繪畫上的題跋多是行草書,而作為書法作品的對聯常喜歡用楷書,也代表了他的水準。他一生的書寫風格可以概括為兩個時期:早年因專習唐碑,因此用筆方正遒勁,結構內勁外松,這一時期非常推崇成親王永瑆的書法,並極力模倣;1949年渡臺以後,楷法更趨平正舒緩,逐漸脫去早年險峻的書風,更為醇厚。