以下為他在藝術(shù)與媒介論壇(AMF)第三場次“視覺藝術(shù)與世界主義”中的發(fā)言。

你好,Nikos。聽了剛剛你的演説,我覺得自己必須要馬上去學(xué)習(xí)希臘語,你今天可真是具有希臘范兒。雖然我們物理距離上從歐洲到澳大利亞隔著數(shù)千英里,但我感覺得到你心中映照著地中海島嶼熊熊燃燒著的光輝。究竟是什麼讓我們聯(lián)結(jié)到一起呢?很神奇,這就是一種溫柔又切實地形塑了我們的世界主義。就在今天早上,我花了好幾個小時的時間去聯(lián)繫一些在喀布爾的朋友,並試圖幫助他們。實際上我們的機構(gòu),我們的專業(yè)圈和阿富汗的藝術(shù)界建立過聯(lián)繫,所以我要盡力地幫助他們。這是一個極具挑戰(zhàn)性的時刻,也使我們當(dāng)下討論世界主義變得更加急需和必要。

當(dāng)現(xiàn)實變得如此反世界主義的時候,這個概念(世界主義)就特別顯得崇高,同時也更加抽象。在審美、物質(zhì)和倫理等不同層面上,世界主義最終將我們帶到應(yīng)許之地。在被迫的懸停的現(xiàn)實挑戰(zhàn)中,我們應(yīng)當(dāng)秉持擁抱、溫暖、包容彼此的理念去彌合文化差異,尊重雜糅與多元。不知何故,世界上的不同區(qū)域都在面臨著非常艱難和殘忍的現(xiàn)實,而對此種種的理論與哲學(xué)思考也漸趨顯得無力以對。但我們應(yīng)該對眼前的荊棘抱持樂觀,因為千鈞一髮之際,堅持世界主義思維方式仍然是提供著改變現(xiàn)實的可能性。

《Please Come Back. The World as Prison?》展覽現(xiàn)場

2017.2.8-5.21 二十一世紀國家藝術(shù)博物館,羅馬,義大利

所以我會結(jié)合一些自己做過的一些策展案例來從不同的層次對上述問題進行一個更為實際的,實在的討論。作為一個策展人,我常常和在地藝術(shù)家合作,並試圖從學(xué)術(shù)與審美角度建立機制性的發(fā)軔與創(chuàng)新。當(dāng)然,我也從像Nikos等人偉大的頭腦裏獲取靈感和指引,我的朋友們對我的幫助難以置信地重要。世界主義作為一種規(guī)範性的力量使我們明白策展規(guī)則與倫理的重要性,而那又非冰冷的陳規(guī)。這種力量會引領(lǐng)我們在面臨困境時持續(xù)正確定位自身,並且信守倫理準則。我想除了倫理探討的詩學(xué)層面,還存在一種實踐維度,這能夠呼應(yīng)你剛才講到的從物質(zhì)到道德的轉(zhuǎn)變。從美學(xué)實踐來説,策展行動到底對我們來説意味著什麼?這是個極端重要的問題。

這裡我想簡單地解釋一下這次討論提出的標題,你的圍城,我的都會。如Nikos所説,在希臘時代,“城市”是一種空間,一種有序發(fā)展的社會形態(tài)。由此會延伸出關(guān)於排他性的“邊界”的一些思考,比如,它是一種保護自己不受宇宙(cosmos)力量影響的方式,而都會(cosmopolis)就是來源於此又超越其本源。它是一種新的城市形態(tài),能夠讓我們開放地擁抱彼此,像宇宙不停地互相作用的星際運動一樣。星座系統(tǒng)與存在其中的不同元素之間存在著不可或缺的關(guān)係,從而産生了生命,産生了運動,産生了能量,産生了存在本身。這帶來一個問題,我們究竟要怎樣思考生存自身的空間?你可以叫它都會,社會,等等。

侯瀚如在約翰內(nèi)斯堡雙年展的展覽“香港,等等”,1997

關(guān)於如何組織我們的生存空間,大致有兩種相互對立的看法。雖然在螢?zāi)簧嫌幸恍┲形脑]釋,但不要誤認為這是一位“糟糕的世界主義者”所為。我本來以為這場討論用中文進行,後來被告知需要用英文,所以我用中文起草了分享文檔,並且混雜了不同的內(nèi)容。我不打算在這裡翻譯我的螢?zāi)簧系姆窒韮?nèi)容,如果你懂中文,可以瀏覽一下。但我會將過去的一些急迫的情形與當(dāng)下的時刻聯(lián)繫起來回顧,並且讓大家感受到我們現(xiàn)在的一種“雙重封閉”情況的矛盾。所謂雙重封閉,一方面是由於流行病疫情我們必須保持物理隔離,另一方面是我們要把自己藏在螢?zāi)会崦妫瑏K且要維持這種持續(xù)封閉的狀態(tài)。

與此同時,就在幾個月前,我還和Nikos討論過這個問題。我們從來沒有如此活躍地在像Zoom這樣的平臺上和成千英里以外的人交談,並試圖更加密切地與他人建立聯(lián)繫。我們正處在試圖處理這些矛盾的緊張時刻,就像我剛才提到的阿富汗的局勢。阿富汗可能不僅僅是把一個現(xiàn)代社會帶入一種非常複雜的歷史狀況中。我認為根本上問題在於,將世界主義作為社會存在或人與人之間共存的倫理方式意願和歷史現(xiàn)實的矛盾而産生著普遍的恐懼感,以及對這種恐懼的政治操縱。那裏的人們寄希望於躲在封閉的城市後來獲得拯救。因此像我開頭就説的那樣,對於我們回頭去討論世界主義這個問題的必要性,存在著現(xiàn)實性維度,由於時間關(guān)係,我會進行快速梳理。

為了進一步討論,我們來引入一些可能更有趣的案例。第一件其實Nikos已經(jīng)提起過,審美維度上的世界主義已經(jīng)誕生。在我的理解中,這可以被稱為全球性的藝術(shù)。而全球視野的藝術(shù)家也不再是現(xiàn)代主義傳統(tǒng)的延伸,儘管這種傳統(tǒng)起源於西方,並被世界各地的人們所接受。相反,它是全新的。只有融入了不同的歷史背景與多樣的文化,我們才能重新理解全球化概念的意義。就像許多法國學(xué)者強調(diào)的Mondialisation (世界化),而非全球化(Globalisation)。這是一個不同文化從自己的視野和傳承積極干預(yù)世界融合的過程,而非歐洲中心體系的擴張。

在這個過程中,非常重要的一點是將來自不同文化背景的藝術(shù)家的貢獻納入考慮維度,尤其是從發(fā)展中國家來到西方或發(fā)達國家的群體。他們不僅要被西方的系統(tǒng)所接受,更重要的是依據(jù)自身的文化背景與個人背景做出獨特的貢獻。在這種情況下,考慮不同文化背景塑造的個體經(jīng)歷顯得更為重要,而不是將藝術(shù)家視為一種特定文化,尤其是“國族文化”,的代表者。這些經(jīng)歷匯聚在一起,能夠以一種新的方式去理解世界主義都市的構(gòu)建過程,那是一種轉(zhuǎn)化與雜糅的過程。這讓我想起來了出身中國,常駐巴黎的藝術(shù)家黃永砅經(jīng)常説的話。當(dāng)他在中國時,經(jīng)常帶著西方視角來批評東方。在西方時,又常常抱持東方式的靈感來抨擊西方。這種對抗某種程度上讓“全球”被重新定義為一種開放的,不斷進化的系統(tǒng),這也是審美旨趣轉(zhuǎn)移而帶來的結(jié)果。

侯瀚如跳脫以國別來定義藝術(shù)家身份的展覽“運動中的城市”,1997-2000

所以我先來説説1997年的項目,那也是我認識Nikos的時間,好像比那還要再早一點兒。 那是一個在倫敦辦的展覽,名字叫做“Parisien(ne)s”,其實早在1994年我就參加了倫敦INIVA (Institute of International Visual Art)機構(gòu)的籌辦工作,並且見證了它的誕生。就在那一刻,我和這個新機構(gòu)産生了合作。這個機構(gòu)主要關(guān)注來自不同文化背景與國家、個人經(jīng)歷迥異的藝術(shù)家們在英國和西方生活工作,和各種文化交往而碰撞出來的新國際主義的理念。

《Parisien(ne)s》,Camden Art Centre, London, 1997

我住在巴黎。當(dāng)時正值移民的問題成為一個非常熱門也敏感的政治話題,也在被密集地討論著。1994年,當(dāng)時的法國政府在制定了一項限制移民家庭團聚的新法律,而在勞動節(jié)(5月1日)那一天,移民團體在針對這項目法律進行街頭抗議遊行。而同時,同志驕傲遊行也在那一天舉行,那也是同志驕傲遊行活動早期的組織。看著這兩種精神力量在街上交織非常有趣,我忽然意識到有很多藝術(shù)家參加同志驕傲活動,但幾乎沒有藝術(shù)家參與移民群體抗議集會中。這兩個社群有著各自的問題與訴求,藝術(shù)界的關(guān)心程度截然不同。有一刻 ,我感到有些不安。在遊行的街上,我拍了張照片,你能在中間看到同志驕傲的海報,批評當(dāng)時的巴黎市長Tiberi並不喜歡同性戀者,因此也不喜歡巴黎人。

當(dāng)時在政治世界中通常瀰漫著反對同性戀的情緒,而從同志驕傲的敘事角度,這又非常有趣。在20世紀90年代早期移民藝術(shù)家群體正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期,我將為大家展示這一群體如何通過以自己的方式發(fā)聲,重寫歷史等來為藝術(shù)界注入新的活力。大家知道,巴黎一直是一個充滿文化活力的大都市,吸引了很多來自不同文化的藝術(shù)家做出了貢獻,尤其像畢加索這樣載入史冊的人。

此時此刻我在想,讓來自非西方背景的新一代移民藝術(shù)家來代表一種新的勃發(fā)狀態(tài)具有特殊的重要性。我向INIVA提出了在倫敦展出這個項目的建議,而最終在Camden藝術(shù)中心我們和八九位代表了三代人的藝術(shù)家一起成功地實現(xiàn)了這個計劃。就像Nikos提到的,Sarkis是一位來自伊斯坦布爾的,有著亞美尼亞血統(tǒng)的重要藝術(shù)家,他從20世紀60年代至今一直居住在巴黎,在巴黎當(dāng)代藝術(shù)界的構(gòu)形中起著奠基性的作用。

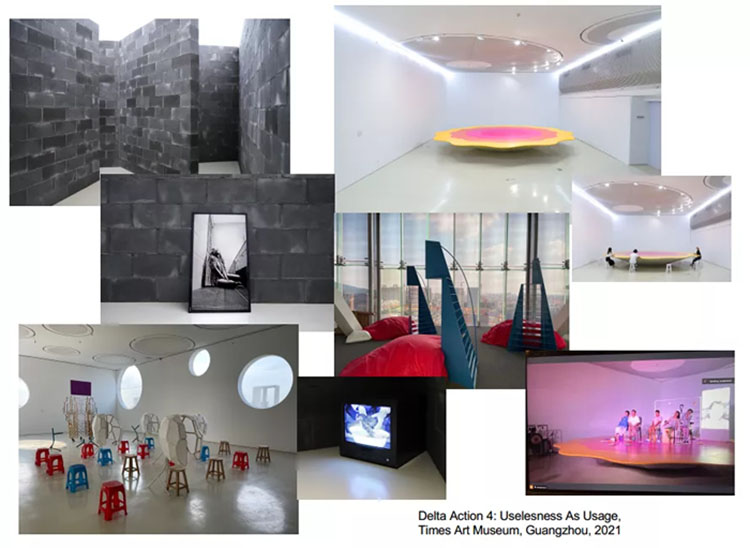

侯瀚如思考文化、地緣與建築議題的最新展覽“無用之用”,時代美術(shù)館,2021

而另一代人在20世紀80年代晚期和90年代早期立足巴黎,這是冷戰(zhàn)結(jié)束和新全球化形成的時刻。這個群體的代表性人物有黃永砅、陳箴、沈遠和Tsuneko Taniuchi。還有來自伊朗Choherh Feydzjou和來自以色列的Absalon。當(dāng)然,我們也不會把歐洲排斥在外,所以我邀請了來自瑞士的Thomas Hirschhorn, 儘管他已經(jīng)在巴黎生活多年,但那可能是他在法國以外的首次國際展覽。還有來自芬蘭的 Tina Ketara, 芬蘭在某種意義上被視為西方邊緣的區(qū)域。

我將這個項目命名為“Parisien(ne)s”。我發(fā)明瞭一個並不新鮮的詞, 以包括女性藝術(shù)家們(之後,我在1998年到2011年之間,分別在盧森堡和巴黎等地,以此課題實現(xiàn)了3個其他項目。明後年在巴黎的移民歷史博物館也在準備另一個)。綜上,我要説的是一個非常直接和簡單的建議,即如何在巴黎社會語境下重新理解世界主義,它是新圖景中的全球化 。因為時間的限制,我只能展示原來準備分享文檔中的開頭一部分了,下次再交流,謝謝。

(以上講稿由董辛欣翻譯並整理,已經(jīng)由分享者本人確認並授權(quán)發(fā)表。)

侯瀚如 Hanru Hou

侯瀚如,1963 年出生於中國廣州,1990 年後移居巴黎。現(xiàn)任義大利國立二十一世紀當(dāng)代藝術(shù)博物館 (MAXXI) 藝術(shù)總監(jiān),兼任歐洲、亞洲以及美國多個藝術(shù)基金會的委員和評委。1997年至2000年,侯瀚如策劃的“運動中的城市”,探討了當(dāng)代亞洲城市建設(shè)與藝術(shù)的互動及其在全球化進程中的發(fā)展。該展覽已在全球七個城市巡迴展出,引起了國際藝術(shù)和建築界的高度關(guān)注。他一直關(guān)注城市空間中藝術(shù)的形態(tài)和可能性,並策劃了一系列公共藝術(shù)的計劃,例如巴黎的伊文斯基金會的公共藝術(shù)比賽 (2002) 及義大利在托斯卡納地區(qū) 6 個城市的公共藝術(shù)計劃 (2003)。