戴澤 《畫家徐悲鴻》 1978年 布面油畫

我對過去沒有後悔,對現在很滿意。

隨著潮流來,隨著潮流去。

順乎自然,心平氣和。

感謝天感謝地,感謝我接觸到的人們,

他們對我真好。

——戴澤

他是藝術界的常青樹、不老松,他是徐悲鴻重要的弟子之一,他是徐悲鴻教育學派代表人物,是新中國美術教育奠基人,是中國美術家協會第一批會員,是中國第二代油畫家代表人物。

他是戴澤,現今已有96歲高壽。

兩次修復油畫《徯我後》

“徯我後,後來其蘇。”

徐悲鴻曾經從《尚書·仲虺之誥》中取材,在1933年創作了油畫《徯我後》,描繪深陷夏桀暴政中的人民期盼明君的畫面。創作完成後這件作品便一直懸掛于中央大學的禮堂中。然而在日本人攻佔之後,禮堂的玻璃碎了,這幅珍貴的作品竟然被用來放在窗戶邊遮風擋雨。

據徐悲鴻之子徐慶平回首,1953年徐悲鴻離世,中央美術學院準備舉辦紀念展,併為徐悲鴻紀念館開館做準備,於是將這幅作品從南京運到了北京。當畫作一打開的時候,大家都震驚于作品被毀壞的程度,整個畫面無比模糊,還在不斷往下掉落顏料碎屑,畫布也腐朽不堪。

徐悲鴻 《徯我後》 1933年

“江豐看了半天説算了吧,這張畫沒法要了。就在大家失望之餘,戴澤先生在旁邊説了句我來試一試,重新燃起了大家的希望。”徐慶平説到。

戴澤利用他在國外舉辦展覽的時機,學到了莫斯科油畫修復的方法。隨後他請了美院的一位裱畫師傅,用漿糊從背後貼了一張畫布,然後用水粉顏色把畫上面缺失的部分儘量補完。從作品創作完成至此,時隔二十年,《徯我後》終於重新回到了展廳,在紀念展中這幅作品重見天日。

在徐悲鴻紀念館于1982年開設新館後,因原館出口太小無法運出畫作,不得已將懸掛作品的內部一分為二,而修復用的畫布則在切割過程中不小心撕裂。戴澤先生又對這張畫進行了修復,將這張畫保留了下來。此後《徯我後》又曾在2000年展出,是中國美術館舉行的“世紀中國”展覽的第一張作品。

為什麼在所有人都在面對徐悲鴻先生這幅損壞嚴重的遺作一籌莫展時,只有戴澤敢於去嘗試修復呢?除了他熟練掌握修復技術之外,最大的因素其實是他作為徐悲鴻的弟子,接受過嚴格的素描及寫實油畫藝術教育,並深得大師真傳。

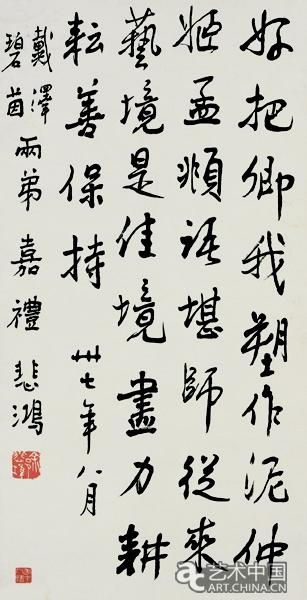

徐悲鴻送戴澤 新婚賀詞 1948年8月

與恩師的緣起

戴澤與徐悲鴻于中央大學結緣。那時徐悲鴻剛從新加坡回來,一年級學生會請他到柏溪分校做講座。在一間階梯大教室中,裏裏外外擠滿了前來聽課的學生。徐悲鴻以《黃桷樹與四川人》為題發表了演講,闡述了他怎樣以寫實主義風格來描繪黃桷樹和四川人的特點,並教導學生在創作繪畫作品時要養成對於生活細心觀察的習慣,從自己的身邊取材。

戴澤後來談到:“這就是我寫實藝術觀的啟蒙。演講受到了同學和老師們的熱烈歡迎,之後徐先生到我們的教室,逐一的對每個人的習作進行了點評,給我留下了終身難忘的記憶。”

到戴澤大四時,他正式成為徐悲鴻的弟子,在油畫人體課中學習色彩的調配與光線的運用。系統的素描教學和嚴謹的寫實畫風,使他受益終生。韋啟美曾在名為《一個尊重自然的畫家》的文章中寫道:“戴澤之所以遵循這種畫風,似乎只是由於他那質樸的畫家天性。他保存的一張四年級時畫的男人體素描,顯示出他基本功的畫貌和功力,準確、簡練、尊重的感覺。”

那麼戴澤是怎樣承襲徐悲鴻寫實主義的藝術理念呢?不妨從兩位藝術家的歷史故事題材代表作,《田橫五百士》與《義和團廊坊大捷》説起。

《義和團廊坊大捷》 1971年 布面油畫

從《田橫五百士》到《義和團廊坊大捷》

油畫《田橫五百士》是徐悲鴻的成名之作。故事出自《史記·田儋列傳》,描繪齊王田橫應劉邦之召,與五百壯士話別的場景。徐悲鴻以西方寫實油畫的方式來描繪中國歷史題材故事,融入了中國畫的筆墨韻味,形成了獨特的藝術風格。

關於徐悲鴻學貫中西的思想,可見於他所著的《美的解剖》一文中,他寫道“欲振中國之藝術,必須重倡吾國美術之古典主義,如尊宋人尚繁密平等,畫材不專上山水。欲救目前之弊,必採歐洲之寫實主義,如荷蘭人體物之精,法國庫爾貝、米勒、勒班習、德國萊柏爾等構境之雅。”[1]

徐悲鴻的另一位弟子馮法祀將他的寫實主義劃分為了兩層含義,一是重視師造化,二是寄託畫家精神。 徐悲鴻認為“作物必須憑寫實,乃能惟肖。待心手相應之時,或無須憑寫實,而筆下未嘗違背真實現象,易以渾和生動逸雅之神致。”[2]馮法祀將之解讀為,“肖”指師造化,“妙” 則指寄託了情感的“肖”的形象。徐悲鴻以“外師造化”來“中得心源”,達到“惟妙惟肖”的境界。

《大澤鄉起義》1971年布面油畫

戴澤不斷貫徹徐悲鴻先生的寫實主義創作觀念,完成了大量油畫創作,如《義和團》、《正義的聲音》《太平軍打敗洋槍隊》、《張獻忠》、《大澤鄉起義》等,他用手中的畫筆深刻反映了重大歷史事件及人物,和波瀾壯闊的社會變革。“我的老師徐悲鴻總在教學的過程中,告訴我們不要盲目地學習古人、不要盲目崇拜與效倣,藝術創作要更加注重現實主義,寫實地表達當時人民的狀態與生活。”[3]戴澤始終牢記恩師的教誨,不斷在藝術創作中踐行發展徐悲鴻的藝術理念。

之後戴澤一直保持著幾十年如一日的創作熱情,其中油畫作品《義和團廊坊大捷》可以稱之為他的代表作。這件作品與其老師徐悲鴻的名作《田橫五百士》一樣都是巨幅畫作,以歷史故事為題材,將西方油畫藝術中的人文內涵,和中國現代新文化的價值取向相結合,表現出了鮮明的現代主義精神。

這一題材也是戴澤創作時間最長的,他為此收集了大量資料,共畫了三幅。一小幅以此為題的油畫作品送給了上海教育出版社,另外兩幅作品被歷史博物館收藏,其中最大的一幅是1971年在歷史博物館現場創作完成的。戴澤對藝術的理解全面透徹,在傳承徐悲鴻先生藝術衣缽的基礎上,直接參與到了勞動人民的生活之中,以他們的視角來進行細緻入微的觀察,不斷探索並完善著自己的藝術語言和藝術風格。

徐悲鴻 《田橫五百士》

社會現實的映射

在徐悲鴻的《田橫五百士》中,著重表現田橫等人"富貴不能淫,威武不能屈"的高尚氣節。據徐悲鴻的妻子廖靜文所言,創作此畫的時代背景正是“九一八事變”以後,東北大片國土淪陷,國民黨政府一面屈膝投降帝國主義,一面加緊鎮壓人民群眾和民主運動。廖靜文認為:“徐悲鴻以這一歷史故事為主題,對當時那些趨附於國民黨和帝國主義的人給予了無情的貶斥。”[4]艾中信也很認同這一觀點,評價“油畫《田橫五百士》這幅畫的‘高節’是針對當時有些人對國民黨趨炎附勢,從正面加以貶斥。”[5]

徐悲鴻之後的代表油畫作品《徯我後》、中國畫作品《九方皋》與《愚公移山》等,也無一不都是對於社會現實的反思,和對於時代精神的體現。徐悲鴻在作品中表現了人民群眾堅韌不拔的毅力和威武不屈的精神,表達了對民族危亡的關心和責任感,和對光明解放的嚮往與信念。

戴老極具感染力的畫作,也同樣來源於他畫作中質樸、深入生活、忠於時代的藝術價值。而戴澤更是直接參與到所要反映的社會現實中去,能夠以真實的感受與近距離的觀察讓作品直抵人心。

1949年底到1950年初,戴澤參加了龍爪樹和右安門兩次土改工作隊,天天和農民們開會討論,得以深入了解了農民生活,之後請京郊農民和城裏的貧民做模特,創作了油畫《農民小組會》,生動形象的描繪了參加土改時農民小組會的畫面,充分反映出了當時的時代特徵。在談到那一段時期的記憶時,戴澤表示:“我經常是在晚上談白天所了解到的情況。回到學校以後就畫了這張畫。構圖好了依舊就請模特兒來寫生完成。這些模特兒也都是衣服就是他們日常穿的。

中國國家博物館王春法館長在戴澤于國家博物館的新展開幕式致詞中提到,戴澤在油畫、素描、水彩等藝術探索上,一向堅持人文主義的內涵表現,堅持中國現代新文化的發展方向,以對現實的思考,和深入生活的觀察,體現出了鮮明的現實主義精神以及時代精神。

無論是對現實的思考還是對生活的深入觀察,無論是表現現實主義精神還是反映時代精神,戴澤的藝術之花從徐悲鴻的藝術中汲取著養分。但相比與老師而言,戴澤以他的社會實踐經歷為根基,能夠更深入的了解生活,從這一點上來説,他在作品中更好的體現出了寫實主義中對於社會現實的深刻反思。

北平美術家協會成立照 一排右起 右一戴澤,右三齊白石,右四徐悲鴻

二排右起 ,右三盧光照,右四李可染,三排右起 右一董希文

傳承的延續

徐悲鴻的素描教學理念,即"素描是一切造型藝術的基礎",影響了中國一代又一代的藝術家們。直至今日,素描也成為了藝考生必考科目,而徐悲鴻創立的完善素描教學體系,成為了全國各大美術學院基礎教學的支柱。他"盡精微、致廣大"的理念也一直延續至今,成為了中央美術學院的校訓。

戴澤先生也是1949年作為參與籌建中央美術學院的奠基人之一。他在1946年,就接受了徐悲鴻的邀請,北上到北平藝專(即中央美術學院的前身)工作,先後做過助教、講師等。

在戴澤北上的過程中還有個小插曲,在1946年,去北平的陸路海路都不通,只能坐國防部運輸機,飛機票要四十萬元,還需要自己準備出來。當時生活拮據的戴澤好不容易向老師借到夠了錢,卻發現飛機只有一個很小的螺旋槳,艙內是兩個長木條凳,只能坐八九個人。戴澤提到:“乘機只準攜帶15斤的東西,我就把被子、冬衣和一口大藤箱都扔在了南京,只帶著一疊寫生小畫和兩筒油畫白色顏料,飛向了北平。”

儘管前路有如此多的磨難,戴澤一一克服,最終幾經週折到達北平,自此開始了他六十余載的執教生涯,為中國美術事業培養了大批優秀人才,如靳尚誼、王沂東、龍力遊等。

中央美術學院范迪安院長高度讚揚了戴澤先生對於美術教育事業所做出的貢獻,他説道:“在二十世紀中國美術,特別是中國油畫藝術發展的進程中,戴澤先生是一位做出了卓越貢獻的藝術前輩,也是在中國美術教育中做出了突出貢獻的教育名家。

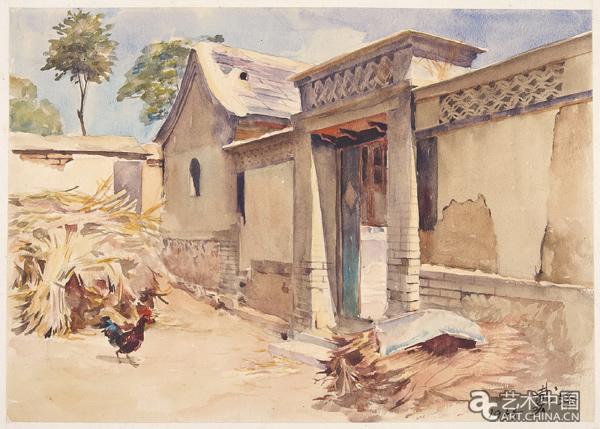

戴澤 《北京農村》 1955 紙本水彩

戴澤先生作為徐悲鴻先生親傳學生,他充分理解,並且身體力行的實踐恩師的藝術創作思想,也是中央美術學院建設發展中的重要前輩,培養了眾多傑出人才。為人為藝,以及他幾十年的奮鬥求索精神,都成為了中央美術學院發展中的重要組成部分。”

在談到恩師戴澤先生時,中央美術學院教授靳尚誼激動萬分:“戴先生是我的老師,為人很正派。在中大的時候,徐悲鴻就很喜歡他也很重視他。他的素描基礎很紮實,人非常樸實,話不多,作品很厚實,很樸實。他很喜歡安格爾的一句話‘我首先熱愛的是真實,認為美只存在於真實之中’。並教導我們‘要相信自己的眼睛,畫自己所看到的’。戴澤在他漫長的藝術生涯中一直在不斷的勤奮探索。”

而作為靳尚誼先生的學生,楊飛雲談起戴先生時,覺得他是一位話不多的先生,總在老美院經年累月默默地畫畫。“隨著藝術閱歷的增長,我越發認識到戴先生的畫中有藝術最根本的核心價值:他用更加直接與樸素的方式去表達人類心靈以及心靈對美好事物的感動。戴先生的這種可貴的作畫態度,給了我之後的繪畫生涯穩固的信心與信念。”

從徐悲鴻到戴澤,從戴澤到靳尚誼,從靳尚誼到楊飛雲,這只是徐悲鴻藝術傳承中的一部分。而經過幾代藝術家的不懈努力和發展,徐悲鴻的藝術理唸經由戴澤傳承至今,已經慢慢生發成一條新的藝術之河,與成千上萬的河流一同,匯聚到中國藝術發展的歷史洪流中去,生生不息。 (文/孟媛 部分資料由中國國家博物館提供)

參考文獻資料

[1]《徐悲鴻論藝》,徐悲鴻,上海書畫出版社,2010年,第75頁。[M]

[2]《馮法祀的藝術世界——在徐悲鴻和馬克西莫夫的教誨熏陶下》,王浩,《榮寶齋》2015年第10期,第142頁。[J]

[3]《訪徐悲鴻關門弟子戴澤——油畫創作的根本源自生活》,王博,《中國經濟週刊》 2015年第8期,第85頁。[J]

[4]《徐悲鴻一生:我的回憶》,廖靜文,中國青年出版社,1982年,第81頁。[M]

[5]《悲天憫人——徐悲鴻研究之二》,艾中信,《美術研究》1980年第1期,第56頁。[J]