|

晉武帝太康十年(西元289年)秋,29歲的陸機攜弟陸雲(yún)從故鄉(xiāng)華亭(今上海松江區(qū))出發(fā),一路北行。

龍躍雲(yún)津 鳳鳴朝陽

兩個出身名門而少有異才的文人,在西晉滅吳後退居故里閉門讀書10年,撫平了心頭亡國的傷痛,復活了濟世安邦的大志,滿懷著希望,走進了城墻逶迤的京都——洛陽。史載:“陸機兄弟志氣高爽,自以吳之名家,初入洛,不推中國人士。”一方是被征服者,另一方是征服者,陸機、陸雲(yún),既要保持做人的尊嚴,又要在他人屋檐下生存,日子並不一定好過。

幸運的是,他們遇上了張華。這個策劃和推動西晉滅吳的重要人物,這時正做著太常的高官,成了輔佐朝政的重臣。張華愛才,“二陸”的投奔,讓他喜出望外,認為是攻打東吳之役中最大的收穫,常以“龍躍雲(yún)津”、”鳳鳴朝陽”一類的詞語誇獎他們。由於張華的舉薦,陸機擔任了祭酒,陸氏兄弟在京城獲得很大聲譽,一時有“二陸入洛,三張(張載、張協(xié)、張亢)減價”之説。

匆草尺牘 彌足珍貴

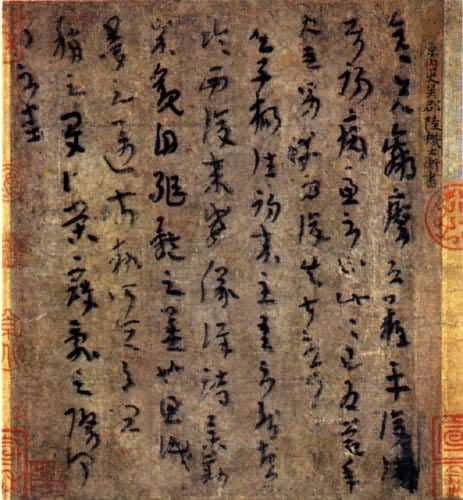

想起陸機,自然而然地想起了他的《平復帖》(見右下圖,北京故宮博物院藏)。撫摸著這一件1700年前的珍翰,遙遠的時空背景早已深隱于歷史的蒼茫之中,我顯然無法順利進入陸機當時的創(chuàng)作情景。字那麼小,又那麼簡約,或者説有點漫不經心隨意揮灑的潦草,不斷地出現(xiàn)破鋒、枯筆,同時因為時間久遠,有些筆畫已漫漶不清,很難讓人辨認所有的文字。《平復帖》從文字處理到書寫,都是極其隨意而且質樸無華的,字形的大小傾側,筆畫的粗放,流露著他未經雕琢的急切情緒,與《文賦》的精心和華麗相比,簡直判若兩人。由於陸機的文名、書名,在當時就有“尺牘必珍”的名人效應。可以想像,他的那位朋友收到這個帖時,一定是眼睛一亮而倍加愛惜的。然後,它又被一代又一代人收藏而流傳至今。

陸機《平復帖》在中國書法史上的意義,借用陳振濂先生的説法:第一件流傳有緒的法帖墨跡;第一位讓人一瞻風采的書家。關於前一個第一件,王世襄先生有《平復帖流傳考略》,這裡不贅。關於後一個第一件,想多説幾句。

秦始皇統(tǒng)一文字而創(chuàng)小篆,因為筆畫繁複而演變?yōu)殡`書,後來為了追求簡捷,大約在秦末漢初,又出現(xiàn)了草隸、章草。章草,是隸書的快寫。它一方面承襲隸書的起筆與收筆方法,特別是“捺”畫的末尾皆作波磔;另一方面,雖字字獨立,然每一個字之間的筆畫有了呼應,同時縈帶出下一個字的筆勢。據(jù)傳,漢代的張芝是最善於寫章草的,同時又是今草的開創(chuàng)者。封建時代的士大夫,因為忙碌,又有各種各樣的應酬,“匆匆不暇,草書”。這樣就使得章草大行。歷史上有名的章草書家史遊、皇象、索靖、張芝只留下了石刻而無緣讓我們一睹他們的真跡。

陸機是幸運的。他留下了《平復帖》。在個性化的書齋個性化的書寫中,它讓我們揣摩著當時他“匆匆不暇,草書”的一種心態(tài)。真正的書寫是為表達而存在的。當需要表達而無暇匠心經營的時候,這樣的書寫也就進入了完全自由的狀態(tài)。

千古猶聞 華亭鶴鳴

陸機躋身於西晉的官僚階層,如果只做一個“幫閒文人”,文壇領袖也就罷了。可是,他生性要強,自以為文韜武略集于一身,硬是不肯人後,千方百計要表現(xiàn)自己。為了實現(xiàn)往上爬的目的,又削尖腦袋投機鑽營。他先投靠操持權柄的賈謐,成為其門下的“二十四友”。賈謐與賈后廢太子,引起東宮將士和諸王的不滿,趙王司馬倫發(fā)動兵變,謀殺賈謐,廢賈后為庶人。身為中書郎的陸機因為參與謀殺賈謐有功而賜爵關中侯。西晉有“王、公、侯、伯、子、男六等之封”。論官,他已做得不小了,又有了自己的一片領地。如果見好就收,從此抽身官場之爭,明哲保身,歸隱田園,也許能夠獲得一個善終。事實證明,一個文人,一旦被地位名利蒙蔽了眼睛,頭腦是很容易發(fā)熱而膨脹起來的,以至於利令智昏。永寧一年(西元301年),趙王司馬倫篡位,自立為帝,從此宮廷政變轉變?yōu)榛首鍫帄Z政權的戰(zhàn)爭,史稱”八王之亂”。在“城頭變幻大王旗”的那些日子裏,陸機作為成都王與河間王的討伐大軍的河北大都督又一次披掛上陣,統(tǒng)率20萬軍馬,與長沙王司馬乂的軍隊大戰(zhàn)于鹿苑,終因敗北而被人構陷,以異志謀反罪被成都王司馬穎逮捕而處死。

陸機之死,除了他自身的原因以外,還有一個原因,即陸遜是他的祖父。陸遜是東吳的大都督,一個羽扇綸巾談笑間的人物。這樣一個家庭背景,因為東吳的滅亡而喪失了他的榮耀,因此光宗耀祖重振家聲的願望遠比出身普通人家的子弟,有著更急切的功利性與目的性。當年,陸機曾寫《辯亡論》二篇,除了抒發(fā)東吳滅亡的感慨,追憶家祖的功業(yè)以外,最根本的想法,恰恰是對建功立業(yè)的一種渴望。這兩個方面的原因,註定了陸機的最後命運。

陸機只活了43歲。因為他而受到株連的有他的兩個兒子,還有比他年輕一歲的弟弟陸雲(yún)。

據(jù)説,司馬穎當年派兵逮捕陸機的時候,驚角鼓吹,眾皆失色,陸機反而是很平靜的。他挽了挽有點零亂的頭髮,抬起眼睛,望向天空,天空寂寞,沒有白鶴飛過;然後他望向遠方的故鄉(xiāng),似乎聽見了它們的悲鳴。不知什麼時候又下起了雨,遠山、田野,等待著他歸去的白鶴,仿佛都站在往事中,他説了一句懊悔不已的話:“從今以後,再也聽不到家鄉(xiāng)華亭的鶴鳴了。”庾信《思舊銘》説:“美酒酌焉,猶思建業(yè)之水;鳴琴在操,終思華亭之鶴。”——那是歷史留給我們的教訓——一個無法抹去的記憶。 |